女川常夜灯「迎え火プロジェクト」

再び、触れられる未来へ

2011年4月。

自らが設計したカフェ「ダイヤモンドヘッド女川」があった場所にオーナーの岡裕彦と立った。人々の営みに満ちていたまちは瓦礫の荒野と化していた。店の痕跡を探してさ迷う私に向かって、「あの建物は最後まで津波に耐えていた。いい設計のおかげだよ」彼は空のように澄んだ顔で力強く語った。

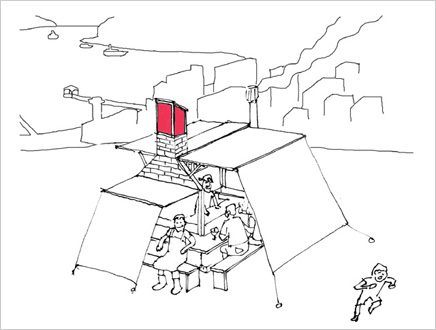

店と自宅、そして常連客だった友人を失った彼にかける言葉はなかった。持っている技術や知識で彼を支える手立ても見つからなかった。祈るように、1枚のスケッチを手渡すことしかできなかった。屋台に集い語らう人々の姿。避難所で人々は隣人と分断され、復興のかけ声の中で取り残されていた。岡はそのスケッチを手に女川町復興連絡協議会(FRK)の設立集会に立ち「住民が気軽に立ち寄り、気軽に話せる場」の必要性を説いた。かつて彼の店が担っていたまちの機能。人々の声を聞き、明日を夢見て語り合った空間こそ、未来に触れられる場そのものだった。その大切さを誰もが覚えていた。

住民の創造性を支え、対話の場を再生する為、対話工房が誕生。同時にFRKと協同する「コミュニティカフェプロジェクト」が始まった。以前から共有空間を生み出していた美術家、建築家、プロデューサー、被災地に生きる人々の声や活動を記録し伝えるプロ達が集まった。各々の職能や土地に根ざしながら、震災からの学びを自らの暮らしに置き換えることで女川との隔たりを越え、普遍的かつ新しい価値観をわかち合う仲間となった。数回にわたる住民とのワークショップを経て、スケッチの屋台は「おちゃっこクラブ」という名のカフェとして2012年3月にオープンした。現在は住民の利用に加え、多様な来訪者に開かれた場となっている。

「被災者」「コミュニティ」と抽象化せず、個人的な関係を拡張していくことが対話工房の基軸だ。現在も、女川の人同士が本来持っていた密接な関係性と共鳴し、いくつかの共同企画が進行中である。去る8月13日には、震災後二度目のお盆を迎えた女川で、地元に寄り添い共に企画を続けた、女川常夜灯「迎え火プロジェクト」が開催された。(海子揮一/建築家)

迎え火考

去年から女川に来るたびに、夜、キャンピングカーの横で焚き火をしながら地元の方々と飲み語らうことが続いていた。さまざまな話を聞きながら地元の食材を食べ、笑い、泣き、総じて皆楽しく火にあたった。ろくに自己紹介もなくとも、焚き火の前では気軽に話し合い、無言でいることも気にならない。会議室の机の上ではなかなか話せない様なことや、すてきなアイデアがドンドン湧いてくる。焚き火は本当に凄い。地元の方々も、震災当日、命からがら避難した先で焚き火を熾し、方々で熾る火を見てお互いに励まされたということを繰り返し話してくれた。想像を超える壮絶な焚き火だっただろう。

でも、「あの時の火は命に見えた」との言葉には私も感応できる。私にも未だに人類の10万年以上にわたる焚き火の遺伝子がかろうじて残っている。火を起こし、火に当たり、火を見つめると心の奥がゆっくりとうずく。様々な思考が緩やかに巡り始め、周りの人々とも緩やかにからみ始める。焚き火以外ではなかなかないことである。

しかし、昨今、都会ではほとんど焚き火ができなくなり、火を熾したことのある子どもたちも少なくなった。女川でも避難所から仮設住宅への移転が進むにしたがい、焚き火をする機会もなくなったという。「あの時のような焚き火前での人々の会話がなくなったな...」、「もう一度皆で焚き火を囲みたいな...」、「やろうか?」。このようにして迎え火の企画が始まった。

「送り火」ではなくて「迎え火」。様々な人々が参加できる企画にしたいという地元の希望のもと、大きな火ではなく小さな火をたくさん、流されたそれぞれの家の敷地で、家族単位からはじめること、などが次々に決まっていった。暗闇が広がる津波の被災地に、かつての生活の灯火のように、「焚き火が数多く点在し広がるイメージ」を皆が共有していた。迎え火が招魂の儀式ということだけではなく、小さな火を囲むことで久しぶりに知り合いやかつてのご近所さんが集い、再会し、再び絆を深めることができたら。そして毎年、女川のそこかしこで、8月13日の夜7時には、バーベキューでも花火でも、どんな形でもいいから全ての家で火が焚かれていることを恒例にできたら。と、焚き火を前に妄想がひろがるのだった。とにかく、この企画が、今後も女川の方々の強い結びつきをさらに強くし、外部からの人々をも繋いで行く助けになればと願っている。

迎え火を「今後100年継続するぞ」という地元の方々の決意を聞かされ、私は、女川との関係性も100年継続することを私の子どもの代まで含んで考えねばならないと強く思うのである。もし、そうなれば、迎え火の企画は常夜灯のように、人々の指針となるようにいつでも優しく光る灯となるだろうと夢想するのである。 (小山田徹/美術家)

毎年「迎え火」の晩には、震災の記憶が親しい家族の中で伝承されていく。女川の風物詩になった「迎え火」を見に訪れた人々は、道端で火を焚く人懐っこい女川人に声をかけられ共にひとときを過ごし、100年前の震災の話しを聞くかもしれない。2012年に、なぜこの「迎え火」がここで始まり、その時この町がどんな状況だったのか。記憶を繋ぐ口承の機会を残すことで、ひとつでも多くの命が未来に繋がることを願いやまない。

今後は、来られなかった方々への配慮も含め、振り返りのワークショップで地元の声を集め、来年の開催に向けての活動を住民らと開始する。(女川常夜灯「迎え火プロジェクト」共催 対話工房)

(2012年9月5日)

| 主催: | 女川町復興連絡協議会 協力:女川町復興サポートREAL eYE・女川福幸丸 |

|---|---|

| 共催: | 対話工房 協力:京都市立芸術大学・震災リゲイン・アート屋台プロジェクト実行委員会 |

| 協賛: | 有限会社 梅丸新聞店・社会福祉法人はらから福祉会・社会福祉法人いぶき福祉会・プラス株式会社ジョインテックスカンパニー・株式会社ハイタイド・復興支援ネットワーク淡路島 |

| 助成: | 企業メセナ協議会GBFund(東日本大震災 芸術文化による復興支援ファンド)」・公益財団法人アサヒビール芸術文化財団 |

活動データ

2011年9月設立。宮城県女川町にて「表現と対話の場」を人々の日常に取り戻すため、地域の方々と共に活動している。宮城、東京、京都、福岡、沖縄からジャンルの異なる表現者らが集う。女川での学びを地元に持ち帰り、その場の当事者として自らの日常に還元することも行う。2011年「コミュニティカフェプロジェクト/おちゃっこクラブ」、2012年「触れられる未来展(ハイデルベルグ)」「触れられる未来/トーク(神戸)」「災いの彼方・此方/トーク+展示(沖縄)」「キャンパーカフェ(東京)」「女川常夜灯 迎え火プロジェクト」他。

関連リンク

ネットTAMメモ

震災から一年半となる2012年9月11日に本コラムでどのような取り組みを紹介すべきか、ネットTAM事務局で話し合いを重ねました。現地と外部の人がかかわりをもち、被災地のこれまでと現状に対峙し、これからを見つめる活動を取り上げたい。それにぴたりとあてはまったのが「女川常夜灯 迎え火プロジェクト」でした。

海子揮一氏、小山田徹氏が綴る言葉は、震災直後の様子と対話工房の始まり、「迎え火プロジェクト」へのいきさつとそれが灯す未来を、それぞれの視点で伝えます。共通して読みとれるのは、中心に地元の人との関係があり、会話や語らいの先に次の企画があるという流れではないでしょうか。文化や芸術による支援のなかには、結果的に一方的な押しつけとなってしまう例もあるようですが、両者の姿勢にはそれがなく、「対話工房」の名の通り、自然であたたかな対話が感じられました。

そうした点も評価され、いくつかの助成を受けている本プロジェクト。企業メセナ協議会のGBFund(東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド)の採択活動でもあります。同ファンド申請の際、対話工房から寄せられたのは次の一文でした。「過去を想い、今日の命に感謝し、明日を生きる力に変えていく」。それが達成されつつあることは、海子氏、小山田氏の原稿はもとより、写真に見える女川町連絡復興協議会の方々の笑顔、焚き火を囲む地元の人々の表情から、信じずにはいられません。関係者の個々の活動も含め、今後を心から楽しみにし、応援し続けたいと思います。