「アート×福祉×ビジネス」の仕組みづくり

奔放な造形や大胆な色づかいといった既成概念にとらわれない個性的な表現で、みる者の心をつかむ障がい者アート。その芸術性が評価されるにしたがい「デザインの素材として使いたい」「作品そのものを購入したい」という需要が高まっています。しかし作品を生み出す側がそうした要求にうまく対応できるとは限りません。価値が認められるほどに著作権等の課題も浮上してきます。

それらを解決すべく発足したのがエイブルアート・カンパニーです。「カンパニーアーティスト」と呼ばれる登録アーティストの作品を、商品やデザインの素材として二次使用できる仕組みを立ち上げ、アーティストに代わり企業への売り込みや商品の企画開発を行っています。収入はアーティストへ還元され、アートが仕事になるというたくましい実例をつくってきました。

File4では、芸術環境KAIZENの真骨頂ともいえるこの画期的な仕組みについて、誕生までの経緯や背景、運営方法や効果、今後の展望などを、スタッフの柴崎由美子さんと山口里佳さんに詳しくうかがいました。

役割は「タレント事務所のマネージャー」

「エイブル・アート」は、いまでは障がいのある人のアートそのものをさすまでに定着している言葉ですが、本来は障がい者の芸術をとらえ直す運動のことで、「エイブル・アート・ジャパン」が中心となり、その運動を進めてこられました。一方で、「エイブル・アート・ムーブメント」という言葉もよく耳にします。まずは、「障がい者とアート」、「エイブル・アート・ジャパン」、「エイブル・アート・ムーブメント」について教えてくださいますか。

柴崎:エイブル・アート・ジャパンの前身は日本障害者芸術文化協会(以下、障害者芸術文化協会)です。障害者芸術文化協会は、障がい者のアートが認知される仕組みがない中、個々の活動を横断的に結び、多様な事業を提案する中間支援組織として、1994年に設立されました。1995年から奈良市の財団法人たんぽぽの家(以下、たんぽぽの家)と、障がいのある人たちのアートを新しい視座でとらえなおす「エイブル・アート・ムーブメント(可能性の芸術運動)」を提唱し、互いに連関しながら各地で展覧会やシンポジウム、ワークショップなどを開催してきました。

エイブル・アート・ジャパンに名称変更したのは2000年です。背景には、アートを狭義の意味にとどめず、障がいのある人たちのアートを扉として社会に新しいアートの価値を伝えていこうという信念がありました。エイブル・アート・ジャパンがトヨタ自動車と1996年から2003年までの7年にわたり、34都市で63回開いた「トヨタ・エイブルアート・フォーラム」もその運動のひとつで、今日にいたる障がい者アートの土壌をつくったといわれています。

エイブルアート・カンパニーの概要を教えてもらえますか。

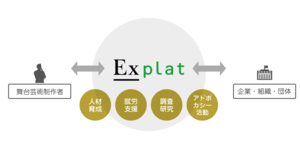

柴崎:エイブルアート・カンパニーの主な仕事は、障がいをもつアーティストの著作権の一元管理です。障がい者のアートに注目が集まるにつれ、「デザインの素材としてアーティストの作品を使いたい」「アーティストの作品を購入したい」という声があがってきました。しかし、アーティストサイドは、そうしたオーダーにうまく対応できるとは限りません。そこで、エイブル・アート・ジャパンとたんぽぽの家、さらに福岡の特定非営利活動法人まる(以下、NPOまる)の3団体でこの領域における中間支援組織をつくろうと動き始めたのが2005年のことで、2年間の準備を経て2007年に発足しました。

私たちの役割は、タレント事務所のマネージャーとよく似ています。アーティストの才能を、潜在的なお客さまやファンに伝える作業です。"カンパニー"と名乗っているので会社と思われがちですが、外から見たときにひとつの営業部と打ち出すための命名とブランディングをあえて行いました。

発足の契機となった社会的な背景はありますか。

柴崎:障害者自立支援法が2006年に施行されました。障がいのある人たちが仕事を選び就労して収入を増やしていく、そして納税者になろうという風が吹いたのです。それにより、それまで福祉の現場では、障がいのある人たちが自由な領域としてアート活動や表現活動をしていましたが、福祉の側にアートや表現に対するある種の諦めのようなもの、「アート=就労ではない」という価値観の変化がおきました。

つまり工賃(福祉作業所での収入)倍増という流れの中、アートという資金化の難しい活動より、下請けの作業や食品づくりにシフトするところが増えたのです。そのため、障がい者がアートイベントに参加する福祉施設が少なくなったり、福祉施設で提供されるアートプログラムが減ったりということが起こり、私たちは危機感を持ちました。そして、そういう時代だからこそ、"アートを仕事につなげる"取り組みをしようと考えたのです。障がいのある人たちが自由な表現やアートを楽しむ、それを守るために2年がかりで議論を続けました。

ですから、エイブルアート・カンパニー(以下、カンパニー)の最大ミッションはとてもシンプルです。障がいのある人たちの仕事をつくる、そのためにアートを仕事につなげる、アートを仕事にできる環境をつくることに貢献する、です。3つのNPOが共同連携で事業を立ち上げることも新しい挑戦でしたが、それが互いのメリットになると考えて活動を始めました。

スタッフの人数や3団体の役割分担をお聞かせください。

柴崎:実は専従者はゼロなんです。スタッフは東京(エイブル・アート・ジャパン)に2人、奈良(たんぽぽの家)に2人、福岡(NPOまる)に2人いますが、皆それぞれのNPOの仕事も兼任しています。

本来は専従スタッフがいることが望ましいのですが、一人がいろいろな仕事をやらなければならないのがアートNPOの実情です。ただ自立存続のためには人件費をきちんと出せることが健全な運営ですので、そのために事業を一定規模に拡大していくという目標は掲げています。

3団体の役割ですが、東京(エイブル・アート・ジャパン)は企業の窓口となることが多く、奈良(たんぽぽの家)は作品データや著作権の使用実績の管理、会計という分担があります。福岡(NPOまる)は、九州でのセミナーやアーティスト育成のための会議、それに関わる相談への対応が多いです。

NPOまるの場合、カンパニーに参画したことでNPOとしてのネームバリューが上がりました。全国レベルで作品や商品が流通したことで認知度が上がり、ブランド力が高まりました。ビジネスのモデルというよりは、いまでいう社会的企業体として新たな組織運営や事業の仕組みを提案していけるようになれたらというのが、カンパニー設立当初からの目標でしたから、そういう点では少しずつ実現できてきているように思います。

額縁の四角い枠を飛び越えて。グッズ開発の仕組み

エイブルアート・カンパニーといえばユニークなグッズが印象的です。グッズ開発までの経緯や苦労されたことをうかがえますか。

柴崎:カンパニーには2012年12月現在、登録アーティストが20都府県に73人います。アーティストは毎年一回公募で選んでおり、一人作品30点を最低ラインに登録をめざします。つまり30点以上の作品を有する人、その資料を提出できる方を応募条件にしています。毎年約100名が応募し、そのうち約1割が登録につながります。

作品を審査するのは、アパレルや編集・出版業界の方、メーカーの社長さんや営業担当の方などです。登録アーティストの作品に関心をもつ方を毎年お招きしています。

次に、作家の作品をデータ化してウェブサイトでほぼ全点公開します。著作権使用料は、作品がどういう用途に使われるのか、サイズや数量、有償か非売なのかなどの条件によって変わります。料金表を用意し、それらを一覧化しています。

問合せを受けて交渉を進めることもあります。使っていただくお客さまに著作権使用料の見積りを発行し、商談が成立したら契約・請求業務を行います。商談内容をアーティストに報告し、支払いをします。これらが、カンパニーのメインの取組みです。

山口:2007年の設立当時は、どこにも営業先のあてがありませんでした。そこで代官山でプロモーションを行いました。自分たちの表現を福祉や障がい者という土壌ではなく、クリエーターの表現として見せようと大々的にデビューイベントをおこなったのです。それが大きな節目となりました。代官山というまわりにおしゃれな雑貨店が多い環境で開催したことで、パルコや化粧品会社のハーバー研究所の方々から高い評価をいただきました。また、カンパニーアーティストの作品を採用したタビオの靴下が大評判になり、のちに伊勢丹メンズ館との仕事へつながりました。

伊勢丹メンズ館との仕事は新鮮で画期的でした。通常はすべて私たちが営業をして実績をつくるのですが、伊勢丹の場合はバイヤーの方が営業のように動いてくれたことで、商品の種類がすごく増えたんです。それまではTシャツやバッグなどが主なラインナップでしたが、プロの目とコラボすることでフラワーボックスやキャンドルホルダー、パンツなど、私たちが想像していなかった商品展開がなされました。

障がい者アートというと、作品を展覧会で見ることが主な楽しみ方だったと思いますが、商品となったとき、いわば額縁の四角い枠を飛び越えたときのインパクトはとても強く、好評です。アーティスト自身の世界も広がりました。

伊勢丹としては、"障がい者のアート"という側面を見せていないわけではないので、ファッションと社会貢献をバランスよく打ち出せ、それはわれわれのポリシーとも合致します。

2012年10月には、高島屋に著作物使用を許諾したことで企画開発された商品を、高島屋4店舗で販売しました。

柴崎:伊勢丹は商品を購入しながら障がいのある人たちを支えるという背景を、ごく自然に紹介してくれます。高島屋も会員向けの冊子に、障がい者アートであるというメッセージをスマートに載せています。また、通信販売のフェリシモは、ものづくりの部分で障がいのある方々とかかわりをつくっている会社ですが、カンパニーとの関係では著作権使用というシステムを使い、アーティストを支援しています。

通常、ビジネスではどこかとタッグを組むとそこのライバルになるような会社とは契約しないということがよくあります。しかし、私たちのミッションはあくまで障がい者のアートを仕事につなげることなので、それをはっきりお伝えし、同じ業界の企業にも利益の先にある支援を理解いただいています。

もちろん、そこを理解していただくために、障がい者の低い工賃や参加の機会があらゆる場面で制限されている社会環境など、リアルな実情を常々お伝えしています。障がい者や彼らの表現を応援したいと思っている人たちに、ビジネスのなかにも支援の可能性や貢献の方法があると示していくことは、この仕事の重要なところです。

お客さんの反応はいかがですか?

山口:カンパニーのプロモーションショップは、意図的に雑貨屋さんのような雰囲気にしています。まずは、「なんだろう」「かわいい」と興味を持ってもらいたいですから。お客さまは20~30代の女性が目立ちます。ちょっと高価でも、意味あるものに投資したいという層が多いです。自分の生活を豊かにするためのアイテムとして買ってくれるようです。

カンパニーの商品は人にすすめたくなるようで、口コミで来てくれる方もいます。コアなお客さまもたくさんいて、ショップの後ウェブで買ってくださったり、何度も足を運んでくださったり。人に贈りたくなるという魅力をいかして、プロモーションでは「ギフト」をテーマにします。

柴崎:福祉の現場を支えたいという想いで買う方もいます。ショップに何気なく設置した福祉施設の資料を一生懸命読んでいるお客さまの姿を見ると、ずいぶん変わったなと感じます。福祉施設の社会化も進んでいるし、世間の福祉施設への目もすごく開かれていると思います。いい意味でよい注目が集まっているなと。

プロモーションの一環として開催するワークショップでも、お客さまの感性はとても開かれていると感じます。アーティストたちのおもしろさにすっと入っていきますから。ですから、いろんなことを怖がらずアーティストとともにやっていきたいと思います。

大切なパートナー。支援者の存在、企業との協力

企業とタッグを組む場合、企業側から声をかけられることが多いのですか。

柴崎:企業から提案してくださることが多いです。作品を使用した印刷物の商談では、最近は広告代理店からウェブサイトを通じて連絡がありました。

企業の刊行物などに、カンパニーの登録アーティスト作品を使っていただくこともわれわれの重要な仕事です。そうした活動を担っているのは企業の中でもCSRの担当部署の方が多く、広報誌や、会員・株主向けのノベルティとして、カードやカレンダーなどのデザインに作品を利用していただきます。社会貢献を主な目的として、あえてカンパニーの趣旨を打ち出す企業もあるし、逆に「障がいのある人のアート」という冠をつけずに作品そのものの魅力で使用する場合もあります。

企業の反応として興味深いのは、担当の方が作家や施設を好きになっていくことです。取引をきっかけに福祉施設へ見学に行くなど、企業の方も背景にあるアーティストの魅力にどんどん惹かれていきます。どうやってこんな作品ができるのかという関心につながると、その企業とは太くて強い仕事になることが多いです。

アーティストは全国各地にいて、こういう商談があった、こんな商品になったといった連絡はこまめにしています。アーティストからは新たな作品が生まれたことの喜びや悩み相談、お金がたくさん入ってうれしかったといった電話をもらいます。カンパニーアーティストが一人の表現者として社会で評価されるよう、私たちはいつも意識しています。

山口:「障がいがある人の作品だから」という見方は一時代よりはなくなっていますが、そうした側面を応援したいので社内報の表紙に作品の背景になる話まで書きたいという企業もあり、私たちはどんなニーズのお客さまにも臨機応変に対応するようにしています。障がいと一言でいっても知的、身体、視覚障がいなどさまざまで、制作への姿勢もカンパニーへの思いもそれぞれに違います。そういえば、アーティストの中には奥さまがカンパニーに応募した人もいるんですよ。

柴崎:仕事の契約について、アーティスト本人が理解しにくい場合、一番の代弁者となる方に支援者としてついていただき契約や確認作業を行います。これはカンパニーならではのシステムです。ご家族の場合もあれば福祉施設職員ということもあります。仕事とは別に絵を描くことが好きで民間のアトリエで絵を描いている人は、アトリエの方を支援者として立てることもあります。そういう方々の存在なくしては成り立たない仕組みです。

73人の登録アーティストのうち、支援者がいるのは半数以上です。契約や振り込みのお知らせ、オリジナル作品に大きな改変が加わる場合に内容をあらかじめ伝えておくなど、さまざまな場面で窓口になってもらいます。また、作品描きおろしの注文がきたときは、まず支援者に連絡して、納期やテーマへの対応が可能かどうかアーティストに確認してもらいます。その場合、こちらから支援者へ連絡し、支援者がアーティストに確認をとるという手順をとりますし、福祉施設内での連絡の取り次ぎは時間が必要であることが多いため、どうしても時間がかかります。

企業からのご依頼は締切などがタイトなことが多く、最初はそれでよく失敗しました。こちらが考えているアーティストのリズムと、企業のスピードが明らかに違うため対応できないことがあったからです。最近は、企業担当者にアーティストのリズムやスピード感を説明します。また、心身の状態によっては一時的に仕事をしづらいというアーティストもいるので、企業からの注文に対応できるか、アーティストのコンディションをよく確認します。企業側には、そういう確認作業があってこそ継続できる仕組みであることを理解していただきます。ですから、近頃は納期に応じてアーティストを紹介するという調整も増えてきました。

イラストの描きおろしの注文は多いのですか?

柴崎:最近多いですね。アパレルの場合、今までにないものを発信したいということで、ストックの作品ではなくテーマにあわせた描きおろしを注文してこられます。アパレルブランドのTAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)の依頼は、「ジャマイカ」というテーマで春夏の製品群をつくるというものでした。具体的な色や柄というよりは、ジャマイカという雰囲気を捉えたような絵のことでした。また、あるアパレル会社から受けた「クリスマス」という注文では、クリスマスツリーやサンタではなく、あくまでイメージで描いてくださいといわれました。スタッフとしては、なかなか難しいと感じる注文でも、アーティストは悠々と応じることが多いので、自信をもってお応えするようにしています。いまでは指名も増えてきているんですよ。

著作権管理の仕事とは違う活動で、企業と協力してやっているものがありますか。

柴崎:無添加化粧品のハーバーとは、通信販売の月刊カタログの表紙にカンパニーアーティストの作品を載せる仕事からおつきあいが始まりました。当時の社長さん(現・会長)が作品をとても気に入ってくださり、経営陣の方との会話が新しい活動にも発展しました。それが、障がいのある人たちを対象とした「基本のスキンケア&メイク講座」です。

障がいのある方々には肌が弱い人、アレルギーがある人も結構多いんです。また、社会就労の機会が増えている女性の障がい者にとってメイクは結構難しいことなので、ハーバーの美容部員からメイク方法を指導してもらうという取り組みがスタートしました。一度試行的にワークショップを開催したところ、障がいのある人たちの学びだけではなく、美容部員の方々が、「障がい者に向き合うことで美容の原点に気がついた」「きれいになって笑顔になることがいかに心躍ることなのか、受講者の喜びを通じて美容のすばらしさを再発見した」と好評でした。

ニーズが高まり、障がいのある男性向けに「身だしなみ講座」も始めました。普段は、髪の毛をきれいに洗う、髭を剃る、耳を掃除するといったことを職場で指導されても、どう直してよいかわからず、家族にいわれても聞き流していたのに、きれいな美容部員のお姉さんに教わるとシャンとして一生懸命やってみるのです。障がいがある人たちにとっての困難さを仕組みやプログラムで改善していくという意味では、これも大事な事業だと思っています。

東北や海外への視線。エイブルアート・カンパニーのこれから

最後に今後の方向性や課題などをお聞かせください。

柴崎:アパレルで展開したときの反響はやはり大きいですね。靴下メーカータビオとの取り組みは好事例だと思います。また、アートを生活の中にいかしていきたいという想いもあります。

山口:絵本の表紙は可能性を感じています。描きおろしの注文に対応できるアーティストが増えてきたし、意欲的なアーティストも多いので、依頼への対応も増やしていきたいです。

柴崎:いま力を入れて進めているのは、著作権使用の実績や仲介の機能をもつ代理店との契約です。近いうちにアーティストの作品を登録します。私たちも自分たちだけでやれることには限りがあります。また、NPOとして緊急に必要とされる仕事もあります。ですから、企業がもっている大きい市場やダイナミックなアピール力とはしっかり連携していきたいですね。

また、ウェブサイト通じて原画や購買への問合せが増えてきているので、いままで障がいをもつ人たちの表現の価値を提示してきたこの場所、「A/Aギャラリー」のウェブサイトをきちんと立ち上げたいと考えています。原画を売りたいというアーティストも、原画の方が売れるというアーティストもいますから。サイトを立ち上げることで、著作権使用だけではなく、原画も販売し価値を伝えていくプロジェクトも準備を進めているところです。

柴崎:日々の問合せや会話の中から、お客さまのニーズやアーティストの要望を知ることができます。私たちはいわゆるビジネスをやってきた人間ではないので、皆さんのお声を聞き、なるほどと思って事業を展開している感じです。最近はアジア圏からの問合せや見学も増えてきています。体制づくりをして、国を超えた展開が実現できるといいねと話をしています。少しずつではありますが、着実に進んでいるという感じがします。

山口:課題としては北日本からの応募が少ないことです。北海道や東北にもアーティストはいるはずなので、私たちの取り組みをまずは知ってもらいたいです。仙台でのプロモーションイベントは反響がとても大きかったです。

柴崎:東北では、障がいのある人たちが働いていた農業や漁業などの産業の多くが、大震災で壊滅的被害を受けました。自分らしく生きる場所づくり、地域での役割、そして仕事づくりなど、エイブル・アートが生まれたときと同じようなテーマがいまとても注目されています。

2011年から、私たちエイブルアート・カンパニーチームも、被災がひどかった施設の復興を手伝っています。東北でカンパニーのような仕組み、あるいは中間支援組織の事務局機能を置こうということで、2012年4月から仙台に常駐スタッフを一人置き、宮城を中心にいろいろな支援を展開しているところです。

いま本当に力を失っている人たちを、エイブル・アートが培ってきた力で支えたいと思っています。障がいのある方々や支援者の生きがいを支えたり、地域や社会で必要な存在になったりというのは、エイブル・アートのミッションですから。

いろいろなお話、ありがとうございました!