アートと労働

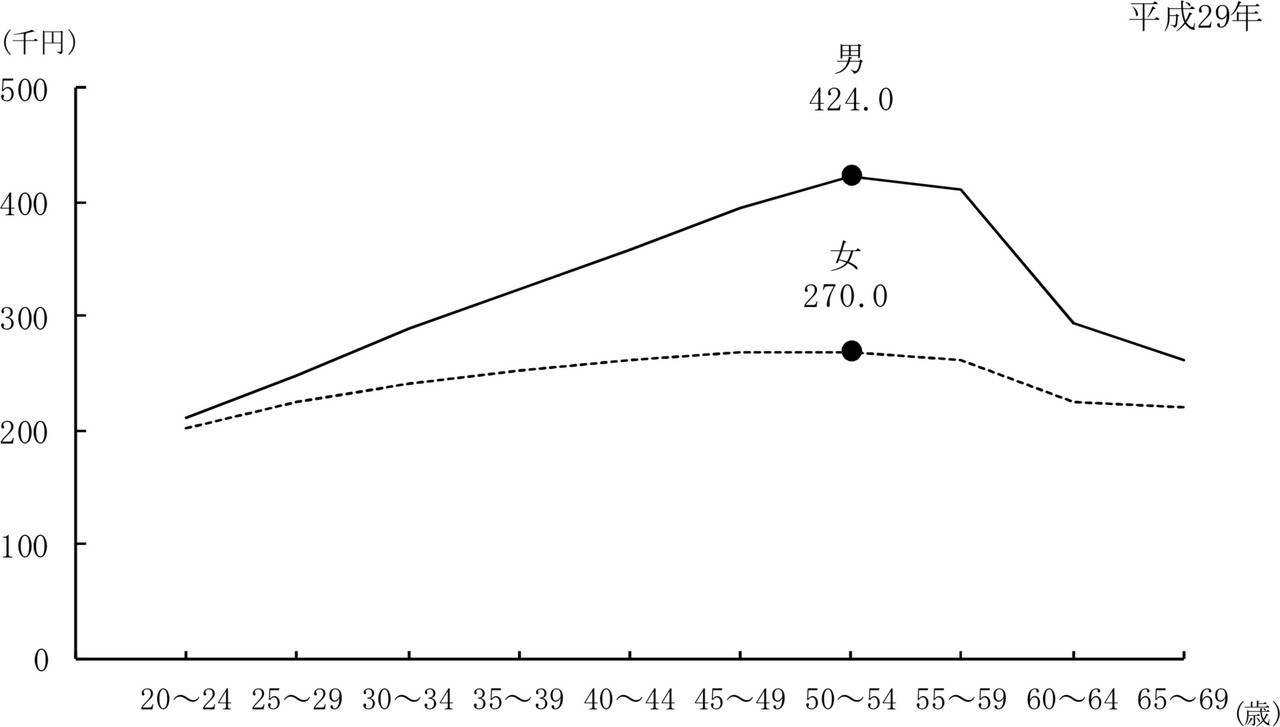

現在、日本の賃金労働者のうち非正規雇用(契約・派遣・嘱託・パート・アルバイト)は約4割を占める。人数でいえば1990年の2倍以上の約2000万人にまで増えた。その非正規雇用の7割は女性で、逆に正規雇用の7割は男性である。賃金カーブ(年齢による賃金の推移を示す折れ線グラフ)のピークで比べると女性の賃金は男性の約6割にとどまるが、こうした男女の賃金格差はこの正規・非正規の格差が影響している。

性、年齢階級別賃金

(出所)平成29年賃金構造基本調査

また過労死や過労自死につながる恐れのある長時間労働も喫緊の課題である。2018年、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずるという「働き方改革関連法案」が成立したが、これが労働環境を本当に「改革」することになるのか、今後も注視してゆかねばならない。

さて、アートの世界はどうだろう。まず参考になるデータがある。NPO法人Explatが実施した「舞台芸術に関わるマネジメント専門人材の労働環境実態調査2016」※1では、回答者の約半数が有期雇用、なかでも20代・30代の有期雇用の割合が高いこと、また常勤雇用の全国平均と比べても長時間労働が多いことが示されている。また「アーティストのサバイバル 第一回実態調査2014」(山本和弘)※2では、現代美術家の約8割が副業を持っており、その副業収入を制作に充てている人が約5割いることが明らかになった。さらにアーティスツ・ギルドと筆者が行ったケーススタディ※3では、回答した公的施設・事業担当者の3分の2が、アーティスト・フィーの額が当該作品・プロジェクトに対して十分とは思っていないと答えた。

※1:NPO法人Explat「舞台芸術に関わるマネジメント専門人材の労働環境実態調査2016」

※2:山本和弘「『アーティストのサバイバル 第一回実態調査 2014』集計分析報告書—単純集計による」、2015、平成24〜26年度科学研究費補助金基盤研究(C)「厚生芸術の基礎研究」研究成果報告書

※3:これまでアーティスツ・ギルドのメンバーがかかわった公的施設・事業の担当者に対しアーティスト・フィーに関する調査(ケーススタディ)を行い、結果はトークセッション「生活者としてのアーティストたち」(アーティスツ・ギルド、2015、東京都現代美術館)内のトーク「芸術の現実」にて共有した。

また筆者は10年ほど前から、主に公的な文化事業、アートプロジェクトにかかわる人々に、労働に関するインタヴュー調査を続けている。基本的に匿名で、仕事内容、就労形態、収入や社会保障、キャリアに関する考えなどをうかがってきた。その結果は『若い芸術家たちの労働』と題した3冊の調査報告書※4として公表する一方、公開の場でこの問題をさまざまな人と共有してきた※5。当初は「こんな愚痴を聞いてどうするんですか」と不安げな方もいたが、徐々に状況は変わってきたように思う。「個人的な愚痴」と思われていたものが実は「社会問題」だった、という認識が共有されはじめたのだろう。

※4:吉澤弥生『若い芸術家たちの労働』(2011、平成21〜22年度科学研究費補助金若手研究スタートアップ「アートプロジェクトの事例にみる芸術労働の社会学的研究」調査報告書)、『続・若い芸術家たちの労働』(2012、大阪大学GCOEプログラム「コンフリクトの人文学」調査報告書)、『続々・若い芸術家たちの労働』(2014、平成24〜26年度科学研究費補助金基盤研究(C)「芸術労働の実態と制度に関する社会学的研究」調査報告書)。なお現在、平成30〜34年度科学研究費補助金基盤研究(C)「文化政策の動向とアートプロジェクト現場の労働に関する社会学的研究」として調査継続中である。

※5:たとえばAAF学校「芸術家の権利を考える(藤井光との対談)」(2010、アサヒ・アートスクエア)、あいちトリエンナーレ2016レクチャープログラム「芸術祭における人材育成と雇用を考える」(愛知芸術文化センター)、日本アートマネジメント学会第19回全国大会シンポジウム講演「『労働』から見たアートマネジメント」(2017、「オモロい『コト』のつくり方 アートマネジメントって仕事になるん?」、奈良春日野国際フォーラム)、フォーラム「芸術と労働(白川昌生、三輪晃義、樋口貞幸と登壇)」(2018、京都精華大学「芸術実践と人権 マイノリティ、公平性、合意について」、京都芸術センター)など。

左から『若い芸術家たちの労働』(2011)、続編(2012)、続々編(2014)。合わせてのべ90人(組)にお話をうかがった。日本各地が中心だが、1冊目にはロンドンとパリ、3冊目には再度ロンドンで働く人たちへのインタヴューも掲載。

ただ、フロアからいつも返ってくる声がある。アートと労働を同列で語るのはおかしい、というものだ。労働には「苦役」の意味合いがあるが、アートはそうではない、と。たしかに、法律上「労働者」は監督者による指揮命令関係の下で働く人のことを指すため、アーティストはその範疇に入らないという見方もできる。だが発注者とアーティストの間にそうした何らかの上下関係、権力関係はないのだろうか。また指揮命令監督下で自らの創造性を生かし働く人々——たとえばアートマネージャー、アニメーター、俳優、デザイナーといった人々とアーティストの線引きはどこにあるのだろうか。詳細は今後の記事に譲るが、労働という概念自体が揺らいでいる今だからこそ、筆者はアートと労働を地続きで考えてみたいと思っている。

これまでお話をうかがったのは、マネジメントの側の方々が大半を占める。アートマネージャー、事務局、キュレーター、ディレクターなど、立場では財団やNPOの職員・理事、会社員、フリーランスなど、就労形態では契約・派遣などの非正規雇用、事業請負、正規雇用(少ないが)などさまざまである。

まずいえるのは、ほとんどの方が単年度もしくは3〜4年の有期雇用という不安定な状況にあるということだ。雇用ではなく事業請負の場合、年度末まで1年分の振込を待たねばならないケースもあった。次に共通するのは長時間労働である。残業代は出ないが現場に残る人、家に仕事を持ち帰る人、夜中帰宅するタクシー代(自腹)がかさむ人もいた。さらに低賃金や社会保障の自己負担など、経済的な厳しさものしかかる。そうなると生活の維持はおろか、出産育児、キャリア形成という点でも見通しが立たず、志半ばで離職を余儀なくされる人もいる。セクハラ、パワハラ、マタハラの話も複数あったし、体調を崩す人、辞意を伝えてから半年間辞められなかった人もいた。

彼・彼女らは、実際に数々の文化事業の現場をつくり動かしてきた人々である。仕事に責任感を持って取り組み、またそこにおもしろさや喜びを見出している。その一方で、「自分が選んだ道だから仕方ない」「好きでやっているのだから文句はいえない」と、就労環境に対する違和感や不満を押し殺してきた面もうかがえる。ここには自己実現や夢といった言葉の裏で劣悪な条件での労働を受け入れさせる「やりがい搾取」※6の構造が透けて見えるだろう。実際、こうした働き方の背後には、文化政策の問題、公務労働の民間化による弊害、多様な就労形態と雇用・社会保障のあり方の不合致、そしてジェンダー格差など「社会の問題」が横たわっている。

※6:教育社会学者の本田由紀が「〈やりがい〉の搾取 ─拡大する新たな『働きすぎ』」(『世界』、岩波書店、2007)において指摘した。

今回は現状の一端を紹介した。次回はその先を考えるべく、「労働者の権利」というそもそものところを見ていきたいと思う。

(2019年1月8日)

おすすめの1冊

『社会の芸術/芸術という社会』

北田暁大・神野真吾・竹田恵子編、フィルムアート社、2016年