「お菓子のとなりで文化が育つ。北のおやつ屋が教えてくれた『豊かさ』」について

「シアター亭」「ふきのとうホール」

アートの現場レポート!企業編

企業の中にもたくさんのアートの現場が存在します。ここでは企業が行うメセナ活動(芸術文化振興による豊かな社会創造)の現場へ足を運び、担当者の方へお話をうかがう取材レポートをご紹介します。アートを通して企業のさまざまな顔が見えてくると同時に、社会におけるアートの可能性を見出します。

今回は北海道を代表する菓子メーカー株式会社六花亭の新たなメセナ活動である「シアター亭」と、札幌本店の「ふきのとうホール」をメセナライターの福井さらさんが取材しました。

「シアター亭」はコロナ禍に開催した読書会をきっかけに、2023年より帯広で始まった映画上映の同社文化活動。ほぼ社員のボランティアスタッフで運営され、立ち上げと運営に携わる川口准史さん(本社工場勤務)にお話しをうかがいました。そしてもう一つは2015年にオープンしたヴィオリニストで東京藝術大学教授、故・岡山潔氏が監修し、室内楽専用の音響設計を持つ「ふきのとうホール」。コンサートや寄席も楽しむことができ、チケットはオンライン販売なしですべてが手売りという顧客にとっても身近な活動を、窓口業務を担当する佐藤麻子さん(六花亭商事株式会社 販売本部長)にお話しをうかがいました。

業務の内製化が徹底されている六花亭。手持ちのリソースを使い社内の経験値を蓄え、低コストを実現するその仕組みは、無理せず、「おやつ屋」として取り組み、それを継続するための工夫にあふれています。芸術文化環境における地方の社会インフラとして役割を担う地域に根差した六花亭のメセナ!ぜひお読みください!

六花亭帯広本店喫茶室のオリジナルメニュー「帯広の森」と、ホットティー

みなさんには1日の中に「ほっ」とできる時間はあるだろうか?あるとすればいつだろう。

日常の疲れやストレスを一度どこかに置いて、さっきまで頭の中を支配していたこととは違うことを考えたり、体の力をぬいて周囲を見渡したり。ふと頭に降りてきたひらめきを捕まえておく余裕を持てるのはどんな時か。たとえば、甘いお菓子を食べるときはどうだろう。座り心地のよい椅子で、美しい風景を眺めながら過ごすティータイムは、口福とゆとりある時間を与えてくれる。もしそれと同じように、好きな音楽やアートを堪能できたら、それはすばらしい経験にならないだろうか。お菓子を通じて日々の暮らしに精神的な豊かさをプラスする。 今回の訪問先である株式会社六花亭は、それを企業理念として常に実現してきた稀有な会社だ。

六花亭帯広本店

1933年、「帯広千秋庵」として誕生し、製菓の製造販売を主要事業とする株式会社六花亭は、北海道を代表する菓子メーカーである。北海道民にとってはその手ごろな価格と美味しさから、日常的なおやつや手土産としてなじみ深い。不朽の銘菓「マルセイバターサンド」をはじめ、釧路出身の山岳画家・坂本直行氏が手がけた包装紙など、ローカリティあふれる魅力で全国的にも高い知名度を誇る。

くわえて、六花亭はその多彩な芸術文化活動でも有名なのをご存じだろうか。美術館やコンサートホール、私設の図書館を運営しており、児童詩誌の刊行にも長年取り組んでいる。

なかでも今回は、2023年に帯広ではじまった「シアター亭」の上映活動、そして2025年でオープン10周年を迎える札幌本店「ふきのとうホール」の2つを紹介する。

それぞれの活動について、「シアター亭」の立ち上げと運営にたずさわる川口准史さん(本社工場勤務)、「ふきのとうホール」の窓口業務を担当する佐藤麻子さん(六花亭商事株式会社 販売本部長)、六花亭文化広報部の須藤幸恵さんにお話をうかがった。

お菓子で暮らしに潤いを、メセナにも受け継がれる創業家の想い

店舗入り口に飾られた創業者・小田豊四郎のレリーフ

1933年に帯広千秋庵の代表となった小田豊四郎氏は、「お菓子は文化のバロメーター」という標語を掲げた。安全で健康的なお菓子が食べられること、あるいは季節を楽しめるお菓子があること、その土地を代表するお菓子があること。そしてお菓子を通じて心を育てる機会があること。暮らしを営むうえで、なくてはならないこうした「ゆとり」を文化の尺度と捉え、製菓の製造販売というビジネスとともに実現していく方針は、六花亭という企業の根幹をなしている。

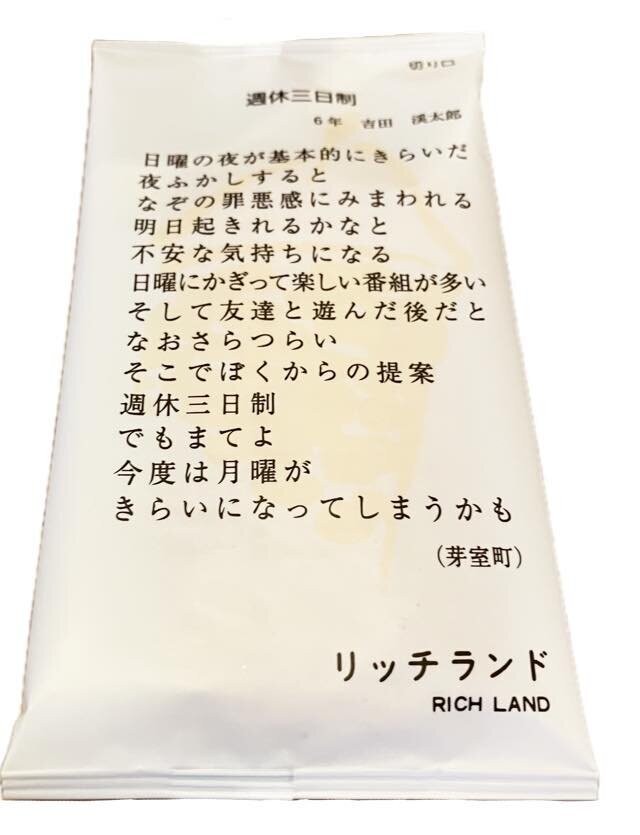

サブレ「リッチランド」は、『サイロ』掲載の詩を印字したパッケージに入っている

1955年には「おいしいお菓子を作ろう、楽しいお買物の店を作ろう、みんなのゆたかな生活を作ろう、そして成長しよう」を基本方針として制定。六花亭文化広報部の須藤幸恵さんは「この言葉が六花亭の文化活動における精神的支柱であるのは間違いありません。戦後の貧しい生活を経てやってきたお菓子が食べられる豊かな生活というところから、文化活動に取り組むことで精神的な豊かさに発展していく。そうして今に至っていると思います」と語る。

たとえば、2011年にメセナアワード文化庁長官賞を受賞した『児童詩誌 サイロ』は、企業メセナやCSRという言葉が一般化する以前の1960年に刊行されたというのだから驚きだ。NPO法人小田豊四郎記念基金の「十勝で生きる子どもたちの詩心を育みたい」という思いから、十勝管内の教師らが編集スタッフを務め、長年子どもたちの情操教育に貢献してきた。さらに小田豊四郎氏の長男である小田豊氏(現六花亭食文化研究所所長)への代表交代を経て、1997年にメセナ普及賞を受賞して以降は、美術館やホール運営などの活動が徐々に数を増やし、実績は評価を受け続けている。

Case.1 上質な映画を帯広で— 文化インフラとしての「シアター亭」

煉瓦造りの外観が美しいシアター亭(六花亭サロンKyu)

北海道東部。札幌から車で3時間ほどのところに、六花亭の生まれ故郷・帯広がある。農業や酪農などの畜産を主要産業とする十勝管内のまちだ。美術館などさまざまな文化活動を手がける六花亭が、2023年に新規にはじめたのが「シアター亭」というミニシアターだ。

十勝晴れの清々しい午後、上映時間に合わせて駅から徒歩で現地に向かった私たちを最初に迎えてくれたのは、落ち着きある煉瓦造りの外装と青空に聳え立つ立派な木々だった。「シアター亭」はこの「六花亭サロンKyu」の中にある。

映画と文化を楽しむ贅沢な空間

亭の字が書かれたのれんをくぐり、シアターへ

この建物は元々、大正元年竣工の「三井金物店」を再利用したもので、1997年に「相原求一朗デッサン館」としてオープンした。展示空間として利用するためにホワイトキューブを増築し、その際に自然光をたっぷり取り入れる大きなガラス張りの窓や回廊が設けられた。建築は六花亭の店舗デザインも手がけた高市忠夫氏に依頼。壁にはイタリア産のマルモリーノの漆喰を用いるなど、意匠が凝らされている。中庭に出れば帯広ゆかりの彫刻家・板東優の作品を観賞できるうえ、室内では上映前のウェルカムコーヒーサービスも楽しむことができる。至る所に彫刻やオブジェが設置されており、まるで小さなギャラリーのよう。つい歩き回りたくなる空間だ。

パーテーションの役割も果たす土鍋のコレクション

読書会からミニシアターへ

10月の上映作品、ペヤンヌマキ監督作[映画○月○日、区長になる女。]を観賞後、発起人である川口准史さんにシアター設立の経緯をお聞きした。きっかけはコロナ禍に開催した読書会だったという。

「2022年の8月、コロナ禍のステイホーム期間中に読んだ本について話し合う会を、8人ほどで始めました。販売や品質管理、経理の方もいましたね。1年続けてやめ時かなとも思いましたが、よい会だったので終わらせるのは惜しかったんです。そこで映画に関連する何かができないか、という提案を僕がしました」

はじめは「映画の上映」までは考えていなかったという川口さん。しかし、読書会に参加していた小田豊所長(六花亭食文化研究所所長)の後押しもあり、会のため集まっていた「サロンKyu」を上映場所に、法的課題もクリア。ついにミニシアター(自主上映)として運営することが決まった。またこの決定は、デッサン館が閉館した2003年以降、社内行事に利用されるばかりであった「サロンKyu」の有効活用を望む社員にとっても朗報となった。結果的に、音響設備等の初期投資のほかは、多くをシアター亭で賄っている手づくりのシアターだ。

上映スペースの定員は40名。スクリーンや音響も整った本格的なシアター

月の上映本数は1本。入場料は税込1,000円で、2度上映される。一度の定員は40名と少ないが一つの作品で最大80人が観賞可能だ。大手シネコンが一箇所しかない帯広市内の上映環境もあり、多くの映画好きが集まることから、4〜5割は顔馴染みの固定客が占める。

「皆さんすごく映画がお好きで、映画自体への愛を感じますね。札幌に行かずに映画が観られる、こういう場所があって本当によかったという声をたくさんいただきます」

川口さんによれば上映ジャンルによっては残席が出ることもあるそうだが、過去15作品を上映し、完売しなかったのは3作品のみ。取材日当日にはなんと滝川(帯広から車で3時間)から来た観客もいたという。さらにこの日の上映では複数の六花亭社員も上映に訪れていた。この活動をはじめてから社内でも声をかけられることが多くなったという川口さん。社員も自然とこの時間を享受している。

質のいい作品を届ける。「シアターキノ」とのローカルなつながり

宣伝ポスター。11月はオスカー・ピーターソンを扱った音楽ドキュメンタリーを上映

明るい話から極めて重たい社会派作品まで、バラエティに富んだ「シアター亭」の上映ラインナップは、なんと札幌の映画館「シアターキノ」の協力のもと決定されている。そこには六花亭が提供する文化活動として、上映作品の質を担保するための意図があった。札幌市中央区にある「シアターキノ」は1992年に開館した映画館で、開館当初は座席数29席という日本一小さな映画館として知られた。大手映画館の配給から漏れがちな作品を積極的に上映しており、その上映作品の多様性に魅せられたファンも多い。立ち上げ時を振り返り、シアターキノの協力なくしてはシアターとして運営できない。彼らが選んだ作品ならクオリティを担保できると確信していた川口さん。偶然にもシアターキノ代表の中島洋氏と帯広には縁があり、六花亭の文化活動に深い理解があったことから全面的な協力関係が実現した。札幌と帯広、距離は離れていても「多様性ある映画を届けたい」という気持ちは同じだ。

最終的にどの作品を上映するかについては、川口さんを含め3人のスタッフが決定する。その基準は極めてシンプルで「自分たちも見たい、みんなにも見てほしい」作品だ。とある作品に触れた折に川口さんの口から出た「かけなきゃいけないと思った」というひと言に、取り組みへの静かな熱意を感じた。

持続可能なシアターを目指して

川口さん(左端)と「シアター亭」のスタッフたち。のれんや椅子の撤収も全員で取り組む

現在、川口さんを含め10人のボランティアスタッフがシアター運営にかかわっている。そのうち8名が社員、一人は六花亭工場のパートタイマー、もう一人は『サイロ』編集スタッフを務める小学校の先生だ。しかし月に1度の上映とはいえ広報やコーヒーサービスなどの会場準備、調整業務なども発生する。「大して負担なくみんなでやれています」と笑う川口さんだが、活動を続けていくための工夫を聞いた。

「一番うまくはまったなと思うのは、今あるものを上手に活用して、活動をいいかたちで回せていることです。スタッフも後ろで映画が観られますし、そういう部分が継続のモチベーションでもありますね。ただ、渉外と、広報物などの制作関係のことだけはボランティアとしてやるには負担が大きいため、六花亭の制作部に依頼しています。それによって業務の大半は内製化できているんです」

業務の内製化はそもそも六花亭という企業に徹底されている。手持ちのリソースを使い社内の経験値を蓄え、低コストを実現する。これは「サロンKyu」を会場として活用している点を見ても明らかだろう。また「シアター亭」の入場料は一律1,000円と映画を観るうえでは破格だ。1上映当たりの入場料収入はおおよそ5万円程度。「シアター亭」を主催するNPO「Blue red and blue基金 」に対し、六花亭が使用料を取って会場を貸し出しているというかたちで収支を相殺し、音響設備などの初期投資を回収している。社内で資金の流れを透明化することも、継続の工夫だという。

おわりに—メセナと映画が結ぶ縁、地域に欠かせない場所へ

六花亭帯広本店の駐車場

2023年にスタートした「シアター亭」の活動は現在1周年を迎えた。活動を通じて社内外で変化があったという川口さんに、活動の中で最も印象に残っている出来事を聞いてみると、思いがけない不思議なご縁があったという。

今年3月に[生きる— 大川小学校 津波裁判を闘った人たち]の上映が決まった際、原告側の弁護士として出演していた帯広出身の吉岡和弘氏から、監督の寺田和弘氏を通じてビデオメッセージが送られてきた。なんと吉岡氏の実家であった「吉岡青果店」が、現在の六花亭帯広本店の駐車場に建っていたというのだから驚きである。「自分の地元、しかも六花亭でこの映画をやってくれるなんてすごく感謝しているし、不思議な縁を感じている」という吉岡氏の言葉も当然だ。

「シアター亭」を、「映画や環境の質を維持して、常に来てよかったと思われる場所にしたい」と川口さんは意気込む。道内の映画館をめぐる「映画館メモリアルラリ−2024 in Hokkaido」に参加するなど、今後はより広い層へのリーチを目指し、特に若い観客の集客に力を入れる予定だ。

企業と地域、文化と人、帯広でさまざまなつながりを生み出すこの活動は、地方におけるメセナ活動の持つ「文化インフラ」としての可能性を示す好例だといえる。

Case.2 おかえりなさいが聞こえる場所へ—「ふきのとうホール」とメセナのいま

六花亭札幌本店 正面

北海道の玄関口、札幌市の中心部に「ふきのとうホール」がある。北海道新幹線の延長工事が続くJR札幌駅のほど近く、2015年に開業した六花亭札幌本店は販売部、喫茶部、ギャラリーやラウンジまで備える大型店舗だ。山々と高層ビルの眺望が美しい6階のロビーから、六花亭のメセナ活動として10年続く取り組みの歩みについてお聞きした。

「ふきのとうホール」の取り組み、室内楽から寄席まで開催するまちのホール

221席を擁する「ふきのとうホール」

札幌本店と同じく2015年にオープンした「ふきのとうホール」は、室内楽専用の音響設計を持つホールだ。ヴィオリニストで東京藝術大学教授、故・岡山潔氏が監修したことで知られ、どの席からも音が明瞭に聞こえるよう設計されている。昨年度は約4600人が利用。現在は月に1〜2回の頻度で演奏会等を開催しており、ソロリサイタルから弦楽アンサンブル、小編成のオーケストラや寄席も楽しむことができる。

ロビー壁面の一部に描かれたふきのとう(画・坂本直行)

1階のエントランスからエレベーターで6階に上がると開放的なロビーが広がっている。右手には大窓、左手には過去に開催してきた演奏会のポスターが貼られ、壁面の一部には坂本直行氏の描いたふきのとうのフレスコ画が描かれている。ホールの名前の通り、上階へ続く階段の壁面や演奏会当日のスタッフが身につけるスカーフまで、柔らかなふきのとうの色に統一されているそうだ。

2015年7月5日〜31日まで開催された「ふきのとうホールオープニング・フェスティヴァル」のプログラム

開館当時からこのホールを担当している販売本部長兼ホール窓口業務担当の佐藤麻子さんによれば、オープン当初は1カ月間毎日コンサートを開催する企画「ふきのとうホールオープニング・フェスティヴァル」が進行しており、販売部での通常業務と並行して取り組んだという。当時この企画には1985年にウィーンで結成された弦楽四重奏団「モザイク・カルテット」らが参加し、札幌のクラシックファンたちからも大きな反響があった。

時には趣向を変えて、柳家一門の噺家による寄席も開催される。六花亭と落語の馴れ初めは、人間国宝の十代目柳家小三治氏が毎年開催していた落語会だった。現在は一門の柳家三三氏、三之助氏らによる寄席を開催。古典芸能に触れる機会も提供している。

佐藤さんはこれまでの活動について「10年経ってだいぶ根づいたと思います」と手応えを感じている。チケットはオンライン販売なしですべてが手売り。六花亭のポイントを利用して引き換えることもできるので、顧客にとっても身近な活動だ。店舗に設置された印刷機でチケットを刷り、「どの席にしますか?」「次はピアノの演奏会だからこの辺の席にしましょうか?」と会話をしながら販売するため、顔見知りも多いという。まさにここでは「美味しいお菓子」から「楽しいお買い物のお店」を経由して「ゆたかな生活」へと広がる、六花亭の理念が実現されている。

木の厚みが心地い座席はすべて「天童木工」による特注。座っているのはご案内いただいた佐藤さん。

無理せず、「おやつ屋」として取り組む

通常、札幌駅から地下鉄で15分ほどの福住駅近くにある販売本部で業務に当たっているという佐藤さん。このホールの維持管理や運営にはどう取り組んでいるのだろうか。彼女によれば、店舗前の落ち葉拾いや打ち水、冬は除雪に至るまでを社員が担当。これは「ふきのとうホール」以外の施設でも同様の、六花亭の慣習だという。

演奏会がある日は札幌本店スタッフも準備を手伝い、ゲストをもてなす「六花亭ならでは」のさまざまなサービスに奔走する。だがその忙しささえ「まるで部活みたいですよ」と佐藤さんは笑う。コンサート当日にはもう一つ大仕事があるというのでその現場を見せていただいた。「毎回違うよう、ヨーロッパの鐘の音を意識しています」といって見せてくれたのは3つの鐘。帯広本店や十勝の中心都市帯広市に隣接する中札内村にある「中札内美術村~六花亭アートヴィレッジ」にもあるというこのヨーロッパ製の鐘は、スタッフによって鳴らされる開演のブザーの役割を果たす。いちばん大事なことは無理をせず、「おやつ屋」としての本来の業務を超えないことだと佐藤さんはいう。ホールを見学中、1席ずつていねいに座席や床を磨く管理課の女性社員を見かけた。管理課は札幌本店ビル全体のメンテナンスを担当しており、掃除一つをとっても外注はしていない。業務の内製化も、無理せず続ける工夫の一つだ。

調光室に設置された鐘を叩く佐藤さん

10年の軌跡、人のご縁が集まる場所に

6階のロビー。左壁には過去のコンサートポスターが貼られている。

六花亭の音楽活動は帯広本店4階にある「帯広はまなしホール」、そして普段は札幌市内にある店舗として営業しているが月1度室内楽ホールになり、現在では主に若手演奏家の活躍の場となっている「真駒内六花亭ホール」で行われ、「ふきのとうホール」は2015年に本格的なクラシックホールとして誕生した。その後、約10年という年月の継続により「ふきのとうホール」には多くのつながりが生まれている。

オープン当時から携わる佐藤さんは、過去に六花亭の施設で演奏した経験のある音楽家が、数年後「ふきのとうホール」で演奏会を行う。そういった瞬間に立ち会うことに大きな喜びを感じている。

「若手のころに真駒内六花亭ホールで演奏してくれた音楽家が、有名になった後ここに来てくれたときはとてもうれしかったし、感激しました。いつの間にか本人は父親になっていましたが、堂々と舞台に立つ姿を見るのはとても感慨深いものでしたね」

近年「ふきのとうホール」では、世界に羽ばたく音楽の育成事業として「レジデントプログラム」がスタートした。2025年のレジデントアーティストにはピアノ三重奏団「葵トリオ」が選ばれるなど、新進気鋭の音楽家を招き、長めの演奏プログラムや、録音環境などを提供する。こうした新しい取り組みも、未来の偉大な音楽家を支援するだけでなく、人や土地との縁を育んでくれるだろう。

取材の最後、ひょんなことから以前私が母と参加した六花亭主催のワークショップに、佐藤さんもスタッフとして参加していたことがわかると、「初めましてどころか、おかえりなさいだったんですね!」という温かな言葉をいただいた。これまで取り組んできたことが一つの縁となって返ってくる。こういうことを続けていきたい、と佐藤さんはいう。活動が続けば続くほど、このホールは「おかえりなさい」がたくさん聞こえる場所になるだろう。

おわりに——六花亭のメセナ活動のいま

帯広本店に展示された『サイロ』最新号

六花亭は現在約数十のメセナ活動に並行して取り組んでいる。主に①美術館・ギャラリー、②コンサート・寄席・映画上映、③文学関連の分野で活動を行っているが、文化広報部の須藤さんは六花亭のメセナ活動について「いまある活動は、長年少しずつ増え、積み重なった結果です。なので『今はこれに力をいれよう』ということを意識してはいません」と語る。継続しているメセナ活動で最古のものは1960年刊行の『サイロ』、最新は帯広の「シアター亭」だが、いずれのカテゴリーにおいても十年、数十年継続する取り組みが複数ある。この豊かさは驚きに値する。

取材を終えて

取材中、活動にかける担当者の方々の想いをうかがう中で強く印象に残ったのは、人やご縁、古い建築物や自然といった、時を費やさなければ育たないものへの寛容さと敬意だ。活動を長く続けることの価値を認め、サステナブルな運営にあくまでも主体的かつ自然に取り組んでいる点は、培われてきた企業風土の賜物だろう。会話をしているとき、こちらがただひたすらにその手腕に感心していても、担当者の方々はその点をあまり「意識したことはない」という。シアターやコンサートを地域の人々が楽しみ、社員自身も享受する機会がある。それはあまりにも普通のことで、この好循環はメセナが掲げる「芸術文化振興をによる心豊かなより良い社会づくり」への最適解に思える。

昨年2023年で株式会社六花亭は創業90周年を迎えた。一人の北海道出身者としても、お客としても、できるだけ長く、全ての事業が継続されることを願っている。

株式会社六花亭

取材日:2024年10月21日(月)・22日(火)

取材先:

シアター亭[六花亭サロンKyu](北海道帯広市大通南5丁目17番地)

ふきのとうホール[六花亭札幌本店6階](北海道札幌市中央区北4条西6丁目3-3)

メセナライター:福井さら

1994年生まれ、北海道札幌市出身。大学院まで芸術学を専攻し、映画や展覧会のレビューを中心にライターとしての活動を開始。アートギャラリーでの勤務を経て、2022年より人文系出版社の編集を担当している。