時間の“積み重ね”があって、今があることを知る。 我々が無くしてしまった何かを取り戻す旅へ四国村ミウゼアム

アートの現場レポート! 企業編

企業の中にもたくさんのアートの現場が存在します。ここでは企業が行うメセナ活動(芸術文化振興による豊かな社会創造)の現場へ足を運び、担当者の方へお話をうかがう取材レポートをご紹介します。アートを通して企業のさまざまな顔が見えてくると同時に、社会におけるアートの可能性を見出します。

第5回は海運業、陸運業を祖業とし、電子機器の製造受託サービスをグローバルに展開しているカトーレック株式会社の「四国村ミウゼアム」です。1976年に「四国村」として同社の創業者である加藤達雄さんにより開村した香川県高松市の屋島地区にある野外博物館で、2022年にリニューアルオープンした「四国村ミウゼアム」をメセナライターの平木理平さんが取材しました。

屋島の麓にある「四国村ミウゼアム」

「四国村ミウゼアム」は、香川県高松市の屋島地区にある野外博物館。源平合戦の舞台としても有名な屋島の麓にあり、約5万㎡という広大な敷地に四国地方の伝統的な古民家や建造物が移築復元されている。村内には江戸時代から大正時代に建てられた住居や作業小屋、歌舞伎舞台、米蔵、醤油醸造所といったかつて実際に人々が使っていた建造物やそれにまつわる道具が展示されているほか、建築家・安藤忠雄さん設計の美術館「四国村ギャラリー」と水景庭園、古民家を改築したうどん屋「わら家」などの施設がある。コシのある自慢の讃岐うどんが食べられる「わら家」は、それ単体で訪れる人も多い人気のグルメスポットでもある。

「四国村ミウゼアム」の運営母体は、海運業、陸運業を祖業とし、電子機器の製造受託サービスをグローバルに展開するカトーレック株式会社。1976年に“開村”した「四国村」は、当時「加藤陸運株式会社」という名前だったカトーレックの創業者である加藤達雄さんの類まれなる熱意によって生まれた場所だ。

こう簡単に四国村の概要を説明すると、「なぜ運送会社が古民家を集めた博物館を?」と思う人も多いだろう。私自身取材が決まった当初、カトーレックという会社と四国村のイメージが頭の中でつながらず、不思議で仕方がなかった。取材当日、出迎えてくれた現・カトーレック代表取締役社長(公益財団法人四国民家博物館“四国村ミウゼアム”理事長)であり、加藤達雄さんの子息でもある加藤英輔さんは、そんな私の疑問に答えるように四国村がつくられていった経緯を語ってくれた。

「四国村が開かれる前年、父は重い荷物を運んだりして腰などを痛めた社員のために、第二の職場としてうどん屋「わら家」を開業しました。その店舗として徳島県の祖谷地方にあった江戸時代の古民家を移築したところ、父は古民家の茅葺屋根の美しさにすっかり魅了されましてね。それ以来、無くなりつつあった四国地方の古民家の収集・保存に力を入れ始めたのです」

四国村ミウゼアムのエントランス施設「おやねさん」の2階には、なぜ古民家収集を始めたのか、加藤達雄さん自身が生前語った言葉が掲示されている。

「道具屋で『尾形光琳の扇面』を見た。同じお金で貴重な古民家を一軒保存できるのである。美術品は愛好者が多いから、いくらでも後世に伝えてくれるだろうが、古びた木造建築を残そうなどという人はいない。四国の先人の汗と手垢のしみ込んだ民家を残す方がよほど大切ではないのか、そう思ったらハラが決まった」

四国村入口の前にあるわら家。取材前に釜揚げうどんをご馳走になったが絶品だった

そうして始まった加藤達雄さんの古民家収集は、やがて博物館の構想につながっていく。その理念に賛同した現在の四国村がある土地の所有者から土地を譲り受け、16棟の建物を移築復元し、野外博物館「四国村」を設立。以降、建物が少しずつ増えていくにしたがって、四国村の土地も広がっていき、現在の四国村が出来上がっていった。

加藤社長の案内のもと、四国村をめぐる

取材当日は加藤社長自ら四国村を案内してくれた。すべての施設をしっかり回りきるには2時間は必要だが、加藤社長がガイド役となりさまざまな施設をていねいに説明してくださり、あっという間に時間は過ぎていった。

ここからは四国村ミウゼアムの主要な施設や展示物を紹介していく。

流れ坂

まず、エントランスを抜けて最初に現れるのが「流れ坂」という大きな坂。四国村の中央まで続いていくこの坂は、世界的な彫刻家の流政之さんによってつくられた“作品”だ。流さんは屋島地区に隣接する日本有数の石材産地である庵治地区にアトリエを構えており、「流れ坂」は庵治町と隣の牟礼町でしか産出されない花崗岩「庵治石」がふんだんに、そして豪快に配置されたもの。足を踏みしめるごとに庵治石の圧倒的な存在感を感じるだろう。

先代の加藤達雄さんと流さんは同じ年で、二人は四国村が創業する前から酒を酌み交わすほどの気心知れた仲だったこともあり、「流れ坂」を含め四国村の設計に流さんは深くかかわっている。

染が滝

村の中央にある「染が滝」も流さんによる作品だ。明治・大正時代に民家の基礎として使われていた土台石を幅12mの階段状に組み、そこを水が伝い、滝となって流れ落ちる。基本的に静かな村の中で、この場所だけが大きな音を響かせている。そこには流さんなりの狙いがあったと加藤社長は語る。

「流さんは、四国村のメイン展示である茅葺屋根の民家群は女性的で静かな印象を与えるから、男性的で荒々しいものと音を出すものを配置させて村の中で景色が変わるようにした方がいいと父にアドバイスしました。そこで民家群と対になるものとして『染が滝』や『流れ坂』を配置したのです」

かずら橋

「流れ坂」を少し登ると左手側に、吊り橋「かずら橋」が見える。これは急峻な渓谷が続く徳島県祖谷地方に見られる橋で、シラクチカズラという蔓草を編んでつくられる。江戸時代の文書によると祖谷には7本あるいは13本の「かずら橋」があったというが、現存するものは1本のみ。四国村にある「かずら橋」は祖谷から職人を呼び、復元したもの。3年に一度架け替えを行う。

実際に渡ることもできるが、歩くたびに揺れるのと足場に隙間があるため意外とスリルがあり、アトラクションのような楽しみを味わえる。四国村には特に決まった順路は設けられていないが、「かずら橋」を最初に通ることをオススメする。開村当時に訪れた日本文学者のドナルド・キーンさんも「日常生活から遠く隔たった領域へ足を踏み入れようとしている」ようだと、「かずら橋」の設えや位置を賞賛したそうだ。

小豆島農村歌舞伎舞台

江戸時代には地域の祭りに、村人たちが演者となり歌舞伎芝居などを行うための歌舞伎舞台が全国各地につくられ、「農村歌舞伎」が一種の農民の娯楽として盛んだった。小豆島ではさらに農村歌舞伎が独自の発展を遂げており、江戸時代末期から昭和初期の最盛期の間には30を超える歌舞伎舞台があったという。

四国村にある舞台は、小豆島の小部地区が所有していたもの。舞台中央は人力の廻り舞台となっている。現在でも演劇やコンサートなどに使われており、取材当日は節句飾りに使われていた。

また、観客席は石垣を用いた階段式となっているが、これは20世紀を代表する彫刻家イサム・ノグチさんの制作を支えた石彫家の和泉正敏さんの手によってつくられたもの。ちなみに和泉さんは「庵治石」の産地である牟礼町の出身で、イサム・ノグチさんの死後は自身もアーティストとして精力的に創作活動された方だ。ちなみに庵治石に魅せられたイサム・ノグチさんは牟礼町にアトリエを構え、ニューヨークと牟礼町を行き来しながら作品制作に励んでおり、加藤達雄さんとも親交があったという。四国村ミウゼアムのエントランス施設「おやねさん」の2階には、イサム・ノグチさんが加藤邸でバーベキューを楽しむ写真が展示されている。

歌舞伎舞台の下を覗くと、廻り舞台の機構が確認できる

古代ギリシャの円形劇場を彷彿とさせる客席

丸亀藩御用蔵

主に米を貯蔵していた丸亀藩の御用蔵。正面に設けられた4つの扉は米の積み出しに使われており、かつてこの建物は丸亀港に続く入江に面して建っていたことがわかる。

江戸時代には金刀比羅宮への参拝「金毘羅参り」が庶民の憧れとして流行し、大阪と丸亀を結ぶ定期船が運行し、丸亀藩の財政は大いに潤ったという。そうした藩の財政状況もあってか、この蔵はとても大きい。現在は四国村ミウゼアムのインフォメーションセンターとしての役割を果たしている。

蔵の中には、和紙の製造工程の解説や香川県で採れる石「サヌカイト」など、かつての暮らしにまつわる資料が展示されているほか、実際に四国村にある古民家などの建物はどのように移築されてきたかの解説、四国村全体を紹介する映像なども流されている。広い四国村のどこから訪れればいいか迷った人は、ここをまず訪れてみるのがいいだろう。

しかし、建物の移築のプロセスを見てみると、今の四国村ができるまでの途方もない労力に驚愕する。現在四国村には33棟の建物があるが、それらすべての移築をやり遂げるには相当な苦労があったはずだ。あらためて、四国村をつくり上げた加藤達雄さんの情熱に敬意を表したくなる。

河野家住宅

江戸時代中ごろの農家の住宅。土間と茶の間、座敷で構成される間取りは、当時でいえば一般的な家庭のものだそうだ。こうした茅葺屋根の民家が四国村にはいくつかあるが、それぞれで間取りや構造が異なっており、それぞれの居住者の当時の生活レベルの違いがうかがい知れる。

「河野家住宅」で特徴的なのは土間に置かれた釜と大きな桶で、これは和紙の原料である楮を蒸すために使うもの。楮の枝を大量に集めて束にしてから、釜の中に入れ大桶をかぶせ、2時間ほど蒸す。そして蒸し上がった楮が冷めないうちに、枝の皮を剥いでいく。ここまでが農家の仕事で、剥がされできた楮の薄皮は職人のもとに持っていかれ、いくつかの工程を経て和紙となる。こうした一連の楮蒸しの作業は、農家の冬の副業として長い間行われてきた。家の中で蒸し作業が行われるため、梁や柱は黒ずんでいる。また、電動ノコギリなどはない時代のため、梁や柱はウネウネと曲がっており、手斧の跡がはっきりと見える。こうした細かい部分に人々の当時の暮らしぶりと労苦が滲み出ている。

和紙で有名な高知県では、今も楮蒸しを行っている農家がある。その楮蒸しの様子を収めた映像が「河野家住宅」で視聴できるので、当時の人々がどのような環境で、どのような作業をしていたのかをハッキリとイメージしながら、空間に染み込んだ人々の暮らしを感じ取ることができるだろう。

楮蒸しに用いられた釜と桶

宮崎家砂糖しめ小屋

現在も「和三盆糖」は香川の名産品として有名だが、砂糖づくりは江戸時代から盛んで、最盛期には高松藩は国内の白砂糖の最大の生産地だったそうだ。

この円錐形の小屋では、砂糖製造の最初の工程である“砂糖しめ”が行われていた。砂糖しめとはサトウキビを絞ること。小屋中央にある「しめぐるま」と呼ばれる3つの石臼の間にサトウキビを通し、石臼に取りつけられた木を牛が引き臼を回転させ、サトウキビを搾汁していた。建物が円錐形なのは牛が中で回っているからで、小屋の中の柱は牛の腹ですり減った跡が見られる。

「もうこのような方法で砂糖をつくる人はいません。この小屋の元の持ち主は物置に使っていたのですが、古い建物なのでだいぶ傷んでしまっていて、風が吹くと茅が飛ぶということで近所から苦情もあったみたいなんです。取り壊そうと思ってたところを父が引き取りました」

円錐形の砂糖しめ小屋は四国村にもう一つあるのだが、国内に現存するのはこの2つだけだという。そのエピソードを聞いて、文化や歴史は誰かが守らなければ簡単に失われてしまうことをあらためて思い知った。

サトウキビを絞るしめぐるま。一本のサトウキビにつき4回絞る(石臼を2往復する)

石臼の間にあるのは「キツネ」という道具。砂糖しめは夜間に行われた作業だったため、うっかり眠りに落ちてしまい指を石臼に挟む事故も多かったという。そういった事故を防止するため、指のプロテクターとして「キツネ」はつくられた

四国村ギャラリー、水景庭園

四国村の上方にある建築家・安藤忠雄さんの設計による美術館。加藤達雄さんは美術品の熱心なコレクターでもあり、収集した美術品を展示する目的で2002年に開館した。フランスの絵画のほか、中国の金銅仏や青銅器・ペルシャの陶器など、さまざまな美術品が鑑賞できる。取材当日は写真家・新津保建秀さんの写真展が行われていた。

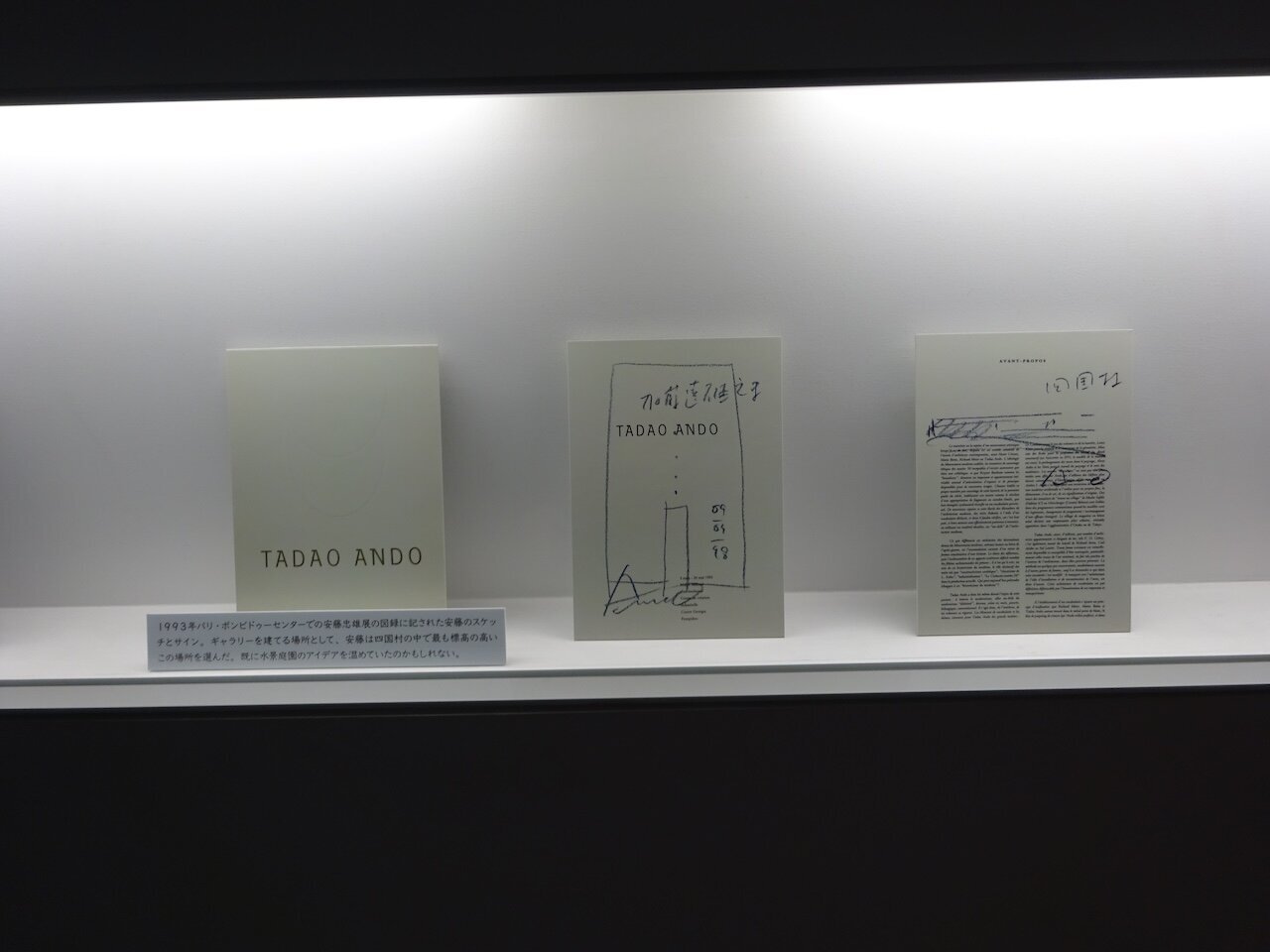

バルコニーに出ると、こちらも安藤さん設計による見事な水景庭園が望める。館内には1993年のパリ・ポンピドゥーセンターで開かれた安藤忠雄展の図録に記された安藤さんのスケッチが展示されている。そこには水景庭園のイメージが描かれており、そのアイデアを実現する場所として四国村の高い場所を選んだことが推測される。

安藤忠雄さん設計による水景庭園

安藤さんのスケッチとサインが描かれた図録

灯台エリア

鍋島灯台退息所。瀬戸大橋から見えるこの退息所に魅了された加藤達雄さんが広島の海上保安庁に引き取りたいと申し出、四国村が野外博物館を運営していることが理解され移設が決まったそうだ

瀬戸内海の安全を守ってきた灯台。その灯台守たちが暮らした3つの退息所が移築されているのが灯台エリアで、四国村が最後に拡張したエリアでもある。

「幕末に黒船が渡来し諸外国との交易が始まると、日本各地の沿岸に洋式灯台の設置が要求されるようになります。実際に灯台が建てられるのは明治になってからですが、灯台を建てたのはいいものの、日本には灯台をオペレーションする技術はまだありませんでした。そこで灯台守に外国人を雇ったんですね。退息所は彼らの住居になるので、洋風建築になるのです」

イギリス人技師・ブランドンによって設計された明治初期の「江崎灯台退息所」と「鍋島灯台退息所」は洋風の建物だが、明治後期に建てられた「クダコ島灯台退息所」は押入れ付きの畳部屋があり、和風の要素が強いつくりになっている。灯台建築の変遷がわかる貴重な資料だ。

退息所の横にある石の箱は、雨水を貯めるタンク。雨の少ない瀬戸内海の島では、水を確保するのに苦労したという

醤油蔵

砂糖づくりと同様に、香川県ではかつて醤油づくりが盛んだった。明治中ごろから昭和10年代にかけては全国でもトップクラスの醤油生産量を誇っていたという。この醤油蔵は香川県でも有数の生産地であった旧引田町にあったもので、もう使われなくなり取り壊し予定だったものを、文化庁からの打診があり加藤達雄さんが引き取った。醤油醸造の近代化により、昔ながらの醤油づくりをするところはほとんど無くなってしまったが、ここでは昔ながらの用具を展示し、当時の醤油づくりの現場を再現している。

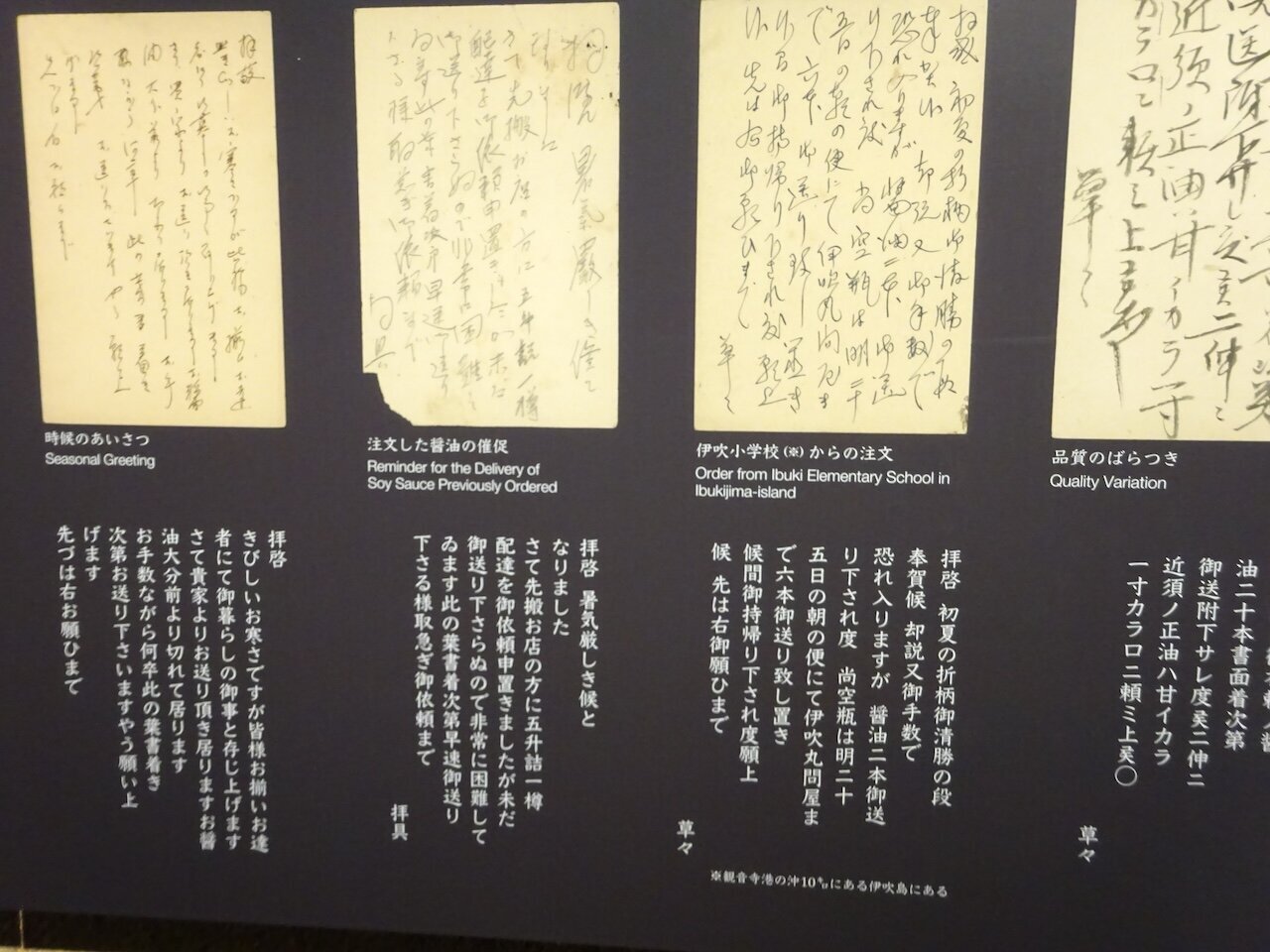

かつては香川県だけで約400もの醤油蔵があり、みな醤油を買いに村や町の醤油蔵へ向かった。家の近くに醤油屋がない人はハガキで注文し、醤油屋の丁稚がリアカーで配達しに来たそうだ。醤油を注文するハガキや、丁稚が書いた日記も合わせて展示されており、当時の人々の生活や考え方の一端を知ることができる。わざわざハガキで醤油を注文するなんて相当な手間のように思うかもしれないが、そうしたハガキや日記に書かれた人々の姿や感情は、今の人たちよりも豊かだと感じるのは気のせいだろうか?

蔵とともに引き取った醤油づくりに関する道具5,577点は、収蔵庫で大切に保管されている。

麹室。加工した大豆・小麦と種麹を入れたモロブタを積み上げ、4日間かけて醤油麹をつくる

醤油の注文ハガキ。中には品質のばらつきを指摘するものも

吉野家住宅

徳島県海部郡美波町の太平洋に面した集落から移築された漁師の住宅。明治初期に建てられた家だが、不漁が続き、住宅の改築ができなかったことで、昔のままの姿で家が残ることにつながった。

子どものころにこの家に住んでいた姉妹が、四国村に移築された我が家を久しぶりに訪れる映像をミニシアターで鑑賞できる。四国村を訪れたら、ぜひこの映像を見てほしい。狭く不便な家で、家族が助け合いながら生きた思い出を語るその姉妹の映像を見る時間は、「幸せとは何か?」を考えさせられる体験になるはずだ。

ここまで主な展示施設や私が実際にその建物を見て特に感動した場所を取り上げたが、「四国村ミウゼアム」にはこのほかにも、貴重な建築や展示が数多くある。かつて四国に住んだ人たちが「積み重ね」てきた時間を、自らの五感を目一杯解放して、それぞれの場所で体感してほしい。

よりわかりやすく具体的にこの博物館の意義を伝えるため。2022年にリニューアルオープン

2022年、四国村は開村50年を見据えて博物館としての存在意義を再度見直し、いくつかのリニューアルを施し「四国村ミウゼアム」として再出発した。加藤英輔社長は2018年ごろからリニューアルプロジェクトに着手し始め、さまざまな改革の先頭に立ってきた。

なぜリニューアルするに至ったのか。そして具体的にどのようなところが刷新されたのか。

加藤社長にうかがうと、以下の3つのポイントをリニューアルの核に挙げた。

①四国村のエントランスと「わら家」の連続性

②四国の先人たちの暮らしを伝える解説映像や音声ガイドの制作

③これまで非公開としていた文化財収蔵庫の一般公開

①四国村のエントランスと「わら家」の連続性

開村当時から、野外博物館「四国村」のエントランスと「わら家」の場所は今と同じ場所にあったが、その2つが連続した施設であるということは、なかなか訪れる人に知られていなかった。わら家が手前、エントランスが少し奥にあったのだが、2つの施設が別々のものとして存在してしまっていたのだ。

「わら家にうどんを食べに来る人に『このすぐ上に四国村という博物館があるんですよ』と伝えても『そうなんですか?』と驚かれることが多かったんです」

その原因は四国村のエントランスがわかりにくいことにあった。以前は「わら家」とエントランスの間を高い擁壁が遮り、いわば台地となっていたエントランス前の空間は駐車場として使われていた。さらにわら家の入口も四国村のエントランスと反対側にあり、四国村のエントランスも地味で小さい建物だったため、わら家を訪れる人は、このすぐ近くに野外博物館があることに気づきにくかったのだ。

加藤社長はその状況を改善しようと、四国村のエントランスと「わら家」のある空間一体を有機的に結びつけるプロジェクトに着手。まず課題のエントランス部分は、従来の建物を無くし、「おやねさん」という名前の新たなエントランス施設を建設した。東京大学准教授の川添善行さんにより設計されたこの建物は、「おやねさん」という名の通り、滑らかな流線を描く屋根が特徴的。2階建てのこの施設は、1階にチケット売り場やミュージアムショップ、トイレ、ロッカー、2階に四国村の歴史を振り返る展示スペースと、多様な機能が盛り込まれた施設だ。チケット売り場横には「木のステンドグラス」という巨大なオブジェもあり、特徴的な屋根とあわせて、一目でここが四国村の玄関口だということがわかる。

おやねさん。石垣や芝生になっているところはかつては駐車場だった。右奥に見えるのは「四国村カフェ」

「わら家」とエントランスの連続性については、両者の間の“地形”を刷新することで改善した。駐車場だった台地を切り崩し、高低差のあったエントランスと「わら家」を車のロータリーや緑地、ゆるやかな石積みの階段でつないだ。加えて「わら家」の入口を「おやねさん」と向き合うように設置し、「わら家」に出入りするお客さんが「おやねさん」を視認できるようにした。

これらのリニューアルにより綺麗に整備された「おやねさん」と「わら家」周辺は、その一体的な空間設計と「おやねさん」の特徴的な屋根が高く評価され、同じ屋島地区にある展望施設「やしまーる」などと合わせて令和5年度の都市景観大賞を受賞するに至った。

②四国の先人たちの暮らしを伝える解説映像の制作

「四国村ミウゼアム」には「おやねさん」や「わら家」を含め、主に四国島内から移築復元した建物・史跡が展示されている。しかし、以前は基本的にそれらはただ“展示”されているだけだった。日本語の解説パネルは置かれていたそうだが、文字だけでは当時その建物でどのような暮らしが行われていたのかをイメージするのは難しい。そこでリニューアルを機に、主要な建物に解説映像をつくろうと加藤社長は考えた。

「例えば、『宮崎家砂糖しめ小屋』はリニューアル前には砂糖しめを行う3つの石臼が真ん中にポツンと置かれていただけだったんです。これでは、訪れた人は当時どのようにこの道具が使われていたのかをイメージすることができません。要は説明不足だったんです。それではいけないと思い、主要な施設には当時の暮らしぶりを伝える解説映像をつくり、建物内にモニターを設け、来場者により理解を深めてもらえるようにしました」

この解説映像は想像以上のクオリティだ。『宮崎家砂糖しめ小屋』では当時どのように人々がサトウキビを絞っていたのかを、クオリティの高いCGとサウンドで表現しており、非常に説得力のある映像になっていた。

福井家石蔵。ここはさまざまな施設の解説映像を上映するミニシアターとなっている

また、当時の生活を再現する解説的な映像ばかりではなく、記録性の高い良質なドキュメンタリーもつくられている点も注目すべき点だ。四国村には、江戸時代から大正時代に建てられた建物が保存されているため、そうした建物に子どものころに住んでいた人たちがまだ生きており、「吉野家住宅」や「河野家住宅」といった施設では、そこに実際に暮らしていた人々や近い生活をしていた人が当時の暮らしを振り返るインタビュー映像が制作されている。

過去の暮らしを知る彼らのインタビュー映像は非常に貴重なもので、そうした声を残すことは博物館の解説映像としての枠にとどまらず、歴史資料として大きな価値のあるものだ。

「当時の生活を知る人はどんどん少なくなっていますから。話を聞けるうちに聞いておかなければなりません」

そう映像制作についての思いを語る加藤社長。実は加藤社長は大学を卒業後はNHKに勤めていたため、特に映像制作に懸ける思いが強かった。そうした縁もあり、四国村で流れている映像はすべてNHKエンタープライズが制作をしており、各映像のナレーションも三宅民夫さんや森田美由紀さんなど往年のNHKアナウンサーが務めている。特番をつくるレベルの万全な制作体制でつくられたという四国村の映像はどれも必見。「私も映像に関してはかなり細かく注文をつけました(笑)」と加藤社長は笑顔で語る。各展示の理解がより一層深まるはずだ。

スマートフォンで利用できる無料音声ガイドアプリも制作。スマートフォンの位置情報をもとに、各展示に近づくと自動的に解説音声が再生される仕組みとなっている

四国村では多言語対応にも力を入れている。展示物の解説パネルにあるQRコードをスマホで読み込むと、日本語、韓国語、中国語、英語、フランス語の5つの言語で、展示の説明が表示される。音声ガイドも5つの言語に対応している

③これまで非公開としていた文化財収蔵庫の一般公開

四国村ミウゼアムでは、かつて砂糖づくり、醤油づくりに使われていた6,000点以上を収蔵庫で保管しており(砂糖づくりに関する道具937点、醤油づくりに関する道具5,577点)、すべて国の重要有形民俗文化財の指定を受けている。

しかしリニューアル前までは、文化庁の指針もあり一般公開はせず、およそ30年もの間収蔵庫の中で保管しているだけだったこれらの文化財。しかし、加藤社長は「それでは文化財のあり方としてもったいない」と感じ、リニューアルを機に月に一回予約制の「収蔵庫ツアー」を始めたという。

香川県はかつて醤油や砂糖に関して日本でも有数の生産量を誇ったが、今ではその産業はすっかり失われ、そうした歴史すらあまり知られていない。確かに存在した先人たちの文化や産業を、当時の人々の息遣いさえも感じられる道具で“体感”できること、これはとても貴重で意義深い体験となるはずだ。

砂糖づくりに関する道具が保管された収蔵庫。砂糖製造用具の収蔵庫は地下2階まで広がる

砂糖の製造過程で使われる麻の布。アメリカの製粉会社が小麦粉の輸出用に使っていた麻袋の布が使われている

醤油製造用具収蔵庫に置かれた醤油桶。かすかに醤油の匂いが香る

3つのリニューアルは、四国村という場所自体を大きく変容させるものではない。その存在意義をよりわかりやすく、具体的に、人々に露出させるものだった。

こうした的確なリニューアルが実行された経緯には、伊藤ていじという、一人の古民家研究者の存在があった。加藤社長は四国村開村時に、古民家研究の第一人者である伊藤ていじさんが遺した言葉がずっと心に残っており、その記憶が今回のリニューアルに結実したと語る。

「『四国各所にあった貴重な民家がこの場所に一堂に揃ったのは非常に意義深い。しかし、それが抜け殻になってはいけない』と、伊藤さんがいったんです。私はまだ学生でしたが、そのときに父が『あれは大事なことだな』と、こういったのをよく覚えているんです。それがずっと頭に残っていたから、当時この家はどう使われていたか、どのような道具が使われていたのか、もっと多くの人に伝えなければという思いが今回のリニューアルには込められています」

「四国村ミウゼアム」を訪れる意味

かつて確かに四国地方に存在した時間や場所。この四国村には、人は住んでいないが、建物自体が抜け殻になったわけではない。その時代を生きた先人たちの「積み重ね」た時間が随所に染み込んでいる。

時間を「消費」するための場所ばかりがあふれていると、日々感じる。とにかく、日々を生きていく中で時間の「積み重ね」を感じる瞬間や場所がない。特に東京に住む私は、そう感じることが最近増えてきた。

四国村に展示されていた古民家の梁や柱の傷や色、使い込まれた道具、ていねいに書かれたハガキ、そうした先人たちが生きてきた証を、四国村は「人智遺産」と表現する。当時の人々の労苦や知恵、祈りが染み込んだこの場所を訪れて、かつて懸命に生きた人たちが「積み重ね」た時間の延長線上に、今の我々が生きていることを感じてほしい。

その時間は、確かに今の自分の生き方に「蓄積」をもたらすものになるだろう。

取材を終えて

渋谷駅から二駅のところに住む私にとって、渋谷はあらゆる“起点”となる場所でもあり、上京してからずっと親近感を持ち続けていた場所であった。

しかし最近、渋谷を歩いているとひどく空虚に感じることが増えてきた。まちの中を歩いているのに、まちの中に入り込めない、そんな奇妙な感覚。あるいは、理念や利便に飲み込まれたら、個人の生活や命の感覚はいとも容易く消されてしまうのだという、そんな恐怖にも似たような、なにか。近年の相次ぐ都市開発の中で、渋谷のまちが徐々に自分が知っているまちではなくなってしまったからだろう。だからといって今の渋谷に魅力がないとは思わないが、私は「時間」や「歴史」の軽薄さをまざまざと感じさせられるようで、ひどく頼りない気持ちを渋谷に抱くようになった。

また、それは自分自身に対して感じる思いでもあった。日々流れてくる情報に反応するだけで日々が過ぎ、ずーっと自分が上滑りしているような、そんな感覚。「積み重ね」のない軽薄な自分に対しても、私は虚無感を感じていた。

そうした中で訪れた「四国村ミウゼアム」。茅葺き屋根の家、手斧で切り落とした木材、醤油の匂いがかすかに残る木桶……。私はそれらを見て、触り、どこか救われる思いが自分の心の中に芽生えるのを感じた。

2026年に開村50周年を迎える「四国村ミウゼアム」。50年を超えて、この村が100年も200年も続くことを祈りたくなる取材だった。

カトーレック株式会社/公益財団法人四国民家博物館

取材日:2024年2月8日(木)

取材先:四国村ミウゼアム(香川県高松市屋島中町91)

メセナライター:平木理平(ひらき・りへい)

1994年生まれ、静岡県出身。カルチャー誌の編集部で編集・広告営業として働いた後、フリーランスの編集・ライターとして独立。1994年度生まれの同い年にインタビューするプロジェクト「1994-1995」を個人で行っている。