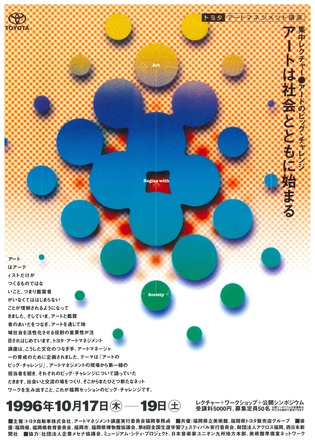

1996年秋のTAM(トヨタ・アートマネジメント講座)福岡セッション(第3回)開催は、確かにずいぶん昔の出来事ですが、身をもって、アートマネジメントを学んだ記憶はいまも色あせていません。

当時全国に先駆けて、ミュージアム・シティ・プロジェクト(MCP)やアジア美術展(福岡アジア美術トリエンナーレの前身)などの国際美術展が継続的に開催されていた福岡市は、アート関係者の交流がもともと密で、祭好き、もてなし好きな土地柄。ネット環境はもちろん携帯電話もあまり普及していなかったあの頃、フリーのアートディレクターや編集者、美術館、市役所、新聞社等のスタッフといった即製、混成のTAM実行委員会メンバーは週2回以上数か月にわたって、それぞれ仕事をやりくりし、顔をつきあわせてひたすらミーティングを重ねたことを、まず思い出します。集団的な想像/創造力の可能性を最初に実感できたのも、この準備段階でした。

現在では定番の情報交換会(宴会)を正式プログラム化したのも、福岡セッションが初めてだったはずです(手作りグルメマップの配布も)。いまとなっては笑い話ですが、セミナーのカリキュラムとしてチラシに掲載すると伝えたら、東京の事務局から、それはいかがなものかと注意を受けましたっけ。出会いと交歓を重視したセミナーに気軽で対等な交流の場は欠かせない、人が親しく交わるためにうまいもんと酒は必需品、といった具合に、福岡人の自負とノリで押し切った成果は本当に大きかった。講座の内容や参加者数とともに、いまでもメンバーの自慢のエピソードです。

15年近く時が過ぎれば、いまも親しく交流している当時のメンバーも講師も参加者も、所属を替わっていない人のほうが珍しいくらいですが、私はその数少ないひとり。公立美術館の学芸員を務めながら、四半世紀同じ地域を、福岡のアートシーンを定点観測してきました。

福岡県立美術館は、前身の福岡県文化会館時代から数えると46年、福岡県立美術館として再スタートしてから25年の歴史を持ちます。建物の老朽化をめぐって、近年新美術館建設の協議が続けられるなか、過去・現在・未来において美術館の役割とは何か(何だったのか)、とみに考えさせられています。

「これからの美術館」に、個人の心豊かでゆとりある生活に寄与し、地域(社会)の文化的な成熟をめざすというミッションははずせない。箱ものからしか行政が動かないのは世の常ですが、美術館をイベント催事場から人を主役にした生き生きした「現場」へ、アートやアーティストの力を利用者個々の生活や地域の活力源につないでいく有機的な「システム」へ、と進化/深化させていく必要を強く感じています。

最前線に立ち続ける学芸員として、私が肝に銘じている「人が主役」という言葉は、TAMで学んだアートマネジメントの原点にいつもつながっています。

福岡セッション後に企画した展覧会からいくつか。「宮崎凖之助」展(1998年)では作家の遺志を生かし、すべての木彫作品に触って遊べる環境を整えた。修復から鑑賞サポートまで、多くの協力者との連携が大きな財産に。

親子いっしょに美術館へをモットーにした「アートにであう夏」シリーズは、1999年から10年間継続。「坂本善三 ココロのかたち」展(2004年)では、熊本在住アーティスト岡山直行氏による鑑賞サポートツール、どこでもタクシーが活躍。

鑑賞者一人ひとりに丁寧に向き合う美術館という無謀なテーマを掲げた「もてなし」展(2001年)。美術館の限界と可能性をめぐる実験として、展示室内で車イスを使ったお茶会(「障碍の茶室」)等を実現。

福岡のアートシーンをいち早く紹介するために、1998年から2007年まで23回、約100人のアーティストを紹介した「アートの現場・福岡」シリーズ。最終回は福岡の未来につなぐために「福岡アートフェア・シミュレーション・アルファ(fafa)-九州ネットワークの起点として」を開催。

「郷土」や「風土」、「伝統工芸」を新たなアプローチからひもとく「みる・しる・まなぶ」シリーズは3年目。地域の歴史と「いま・ここ」、そして未来をつなぐ体験プログラムがミソ。

現在開催中なのは、12年ぶりの「宮崎凖之助」展。作家の気持ちになって、ひたすらクスノキの大だま、小だまを磨くワークショップは、単純作業だからこそ奥の深い交流プログラムになりうる。

(2010年8月10日)

川浪 千鶴

福岡県立美術館学芸課長

1957年山口県生まれ。早稲田大学卒業後、81年に福岡県立美術館学芸員となり、2007年から現職。日本の戦後から現代の美術を専門にする一方で、地元福岡のアートの現場をサポートする企画や、美術館の教育普及に関わるプロジェクトを館内外でおこなう。地域社会におけるアートと美術館の可能性について、関心を持っている。

その他の執筆記事