第1回「はじまり~オリジナルTAM世代」

TAM座談会レポート

ファシリテーター:熊倉純子

ネットTAMの開設20周年を記念して、今日の日本におけるアートマネジメントを捉え、中堅・若手世代に向けた展望を描く大座談会を東京藝術大学キュレーション教育研究センターご協力のもと、上野キャンパス内で開催しました。

トヨタ・アートマネジメント(以下、TAM)はトヨタ自動車株式会社の社会貢献活動の芸術文化における取り組みとして1996年よりスタート。アートを通して地域社会を活性化する「地域のアートマネージャー」を各地で育成し、行政・文化機関・地域などで地元密着型のアートマネジメントが盛んになることを目的に、「トヨタ・アートマネジメント講座」(以下TAM講座)を開始し、2004年までに全国32地域にて53回開催し、延べ1万人の方に参加いただきました。その後、インターネット上に場を移し、「ネットTAM」が2004年10月に始動。今日に至るまで、変わらずアートマネジメントの人材育成を核にアートマネジメントに関する情報提供とネットワークづくりに向けた支援に精力的に取り組んでまいりました。

トヨタ・アートマネジメントが始まってから28年を経た現在、アートマネジメントを巡る状況はどのように変化したのか、また今後どのようなアートマネジメントが求められるのか。TAM講座を立ち上げたオリジナルTAM世代のメンバーから、平成生まれの若手まで、3世代のセッションに分かれて「アートマネジメントのはじまり・いま・これから」を大いに語り合う場「大座談会」を企画しました。ファシリテーターには、事務局そしてディレクターとして当時TAMの運営を担い、現在は東京藝術大学大学院の国際芸術創造研究科教授の熊倉純子さんをお招きし、「第1回:はじまり~オリジナルTAM世代」「第2回:いま~第一線で活躍する中堅世代」「第3回:これから~未来を切り拓く若手世代」と、3つの座談会を通してアートマネジメント現在地を考察し、未来に向けたエールを送ります。

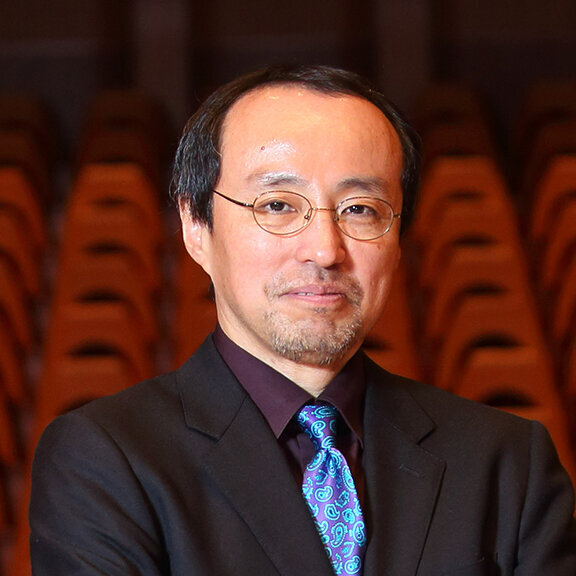

(左から)熊倉純子さん、岡部修二さん、森司さん、西巻正史さん、市村作知雄さん、若林朋子さん

東京藝術大学上野キャンパス赤レンガ1号館にて

第1回は、トヨタ・アートマネジメント講座で中心的な役割を果たしていたオリジナルTAM世代のメンバー皆さんが、8年間にわたるTAMの軌跡を振り返るとともに、その後の日本におけるアートマネジメントの変化についても濃厚な議論を交わしました。ほぼ全編を記録した映像も本サイトにて公開されるので、より詳細な内容についてはそちらをご覧いただくとして、本稿では特に印象的な内容を抜き出してまとめています。

登壇者は、ファシリテーターの熊倉純子さんをはじめ、当時、トヨタ自動車の担当としてTAM発足のきっかけをつくった岡部修二さん、TAM運営委員会ディレクターを務めていた市村作知雄(舞台芸術)さん、森司さん(美術)、西巻正史さん(音楽)、企業メセナ協議会のスタッフで、ネットTAMの立ち上げを担った若林朋子さんの6名です。

当時、トヨタ自動車で広報部の担当部長と社会文化室の室長として勤務していた岡部さんは、その後も出向というかたちで『2005年日本国際博覧会(愛・地球博)』や新国立劇場など、文化とビジネスの現場にかかわってきました。新国立劇場では、常務理事を9年間務めていました。

岡部:1997年にできた新国立劇場ですが、私が行った2006年ころはかなり経営に苦戦していて、マスコミから非常に叩かれていました。そこで私に課されたタスクというのは、ひと言でいえば経営改革。具体的には、収支の改善・集客の向上・情報発信の強化・国際連携の促進。それから、お客さんに確実にリピートしてもらうための仕組みを考えるなどです。そういう立場で9年間やってまいりました。

現在アーツカウンシル東京で「東京アートポイント計画」のディレクターなども務めている森さんは、1990年に開館する水戸芸術館現代美術センターに開館準備段階からかかわっており、美術部門の学芸員として「クリスト展」などを手がけていました。企業メセナ協議会から美術史の講座を依頼されたことをきっかけに、TAM講座でも美術部門のディレクターを担当することに。TAM講座を通して「社会で活動する人たちとも一緒に切磋琢磨する」ことに関心を持った森さんは、まちなかでのアートプロジェクトなど美術館外の活動に取り組むようになり、TAM講座での経験が現在の活動にもつながっていると話します。

青山のスパイラルホールの企画・制作を準備室時代から担当するなど、さまざまなジャンルでアート関係の仕事を長く続ける西巻さんは、1996年には社会工学研究所というシンクタンクで、芸術文化のインフラ整備などに携わっていました。その後、1997年から2001年にかけては、森さんと同じ水戸芸術館で、音楽部門の主任学芸員として勤務。現在は、凸版印刷(現・TOPPANホールディングス)の創業100周年記念事業として2000年に創設されたトッパンホールでディレクターを務めるかたわら、東京藝術大学や早稲田大学で後進の育成にも注力されています。

アートマネジメント講座の発案者でもある市村さんは、当時も今も「まったく同じことをやっているから28年前に何をしていたか全然思い出せない」と話します。ダンスグループ山海塾の制作としてアート関連の仕事を開始。1990年にAPA(芸術振興協会)を設立、2001年にはNPO法人アートネットワーク・ジャパンを設立するなど、一貫して「アート制作者の地位向上」のため奮闘してきた市村さん。フェスティバルトーキョーをはじめ、公演プロデュースのみならず、多岐にわたる舞台芸術関連の講座やシンポジウムも手がけてきました。かつては熊倉さんとともに、東京藝術大学の音楽学部音楽環境創造科で多くの学生を指導する立場にあり、「ドラマトゥルク」という言葉を日本でいち早く広めたことでも知られています。

「1996年当時は、新卒で勤めたデザイン会社を退職したところで、無職でした(笑)」という若林さんは、他の方々と異なりTAM講座立ち上げメンバーではなく、TAMとのかかわりは2002年からだそうです。海外留学の資料を集めに企業メセナ協議会の図書室に立ち寄った際にチラシを見たのがTAMを知ったきっかけ。その後イギリス留学を経て、1999年に企業メセナ協議会に入局します。パリ大学で現代美術論を学んだ経歴を持つ熊倉さんは「海外の大学でもアートマネジメントや芸術環境に関わる分野を専門で扱う部局はほとんど存在しなかった。若林さんは海外でそうした勉強をされた最初の世代」と話します。若林さんは現在フリーランスとして、自治体の文化政策やNPOの運営支援などに取り組むほか、社会人向けの大学院で文化政策などを教えています。

人材こそ鍵だ、アートマネジメントこそ鍵だ

「アートを社会につなぐべく日夜奮戦している各地のアートマネージャーたちに、地域の人々とともに社会とアートの関係を考える機会を提供する」ことを一つの目標に、1996年から2004年までの8年間に、全国32地域において53回開催されたTAM講座。主催のトヨタ自動車広報部社会文化広報室、事務局の企業メセナ協議会、および各分野のディレクターからなるTAM運営委員会によって運営されていました。

企業メセナ協議会では1991年から現在もなお日本の企業メセナの実態調査を実施し、会員企業で構成される「調査研究部会」においてその調査結果を毎年レポートとしてまとめ、2000年までは『メセナ白書』、現在は『Mécénat Report』を発行しています。その部会長であった岡部さんは、全国津々浦々のメセナを見ているなかで、表現者とその表現を受け取る人とを「つなぐ活動」が足りないと実感したと、話します。

岡部:(TAM講座について)社内では、「なぜ行政でもないトヨタがこんなことをやるんだ?」という声も上がりました。でも、こここそがトヨタとしてやるべきことだ。地味だけれども、人材育成をすることは、日本の文化の底力を上げることに必ずなる、と説得しました。人材こそ鍵だ、そしてそれをつなぐアートマネジメントこそ鍵だ、と。

それも東京で完成されたパッケージを地方に持っていくのでなく、「逆に地方から燎原の火のごとく燃え上がって」東京へと到達するような、「アートマネジメントの人材育成かくあるべし、という一つのモデルプラン」をつくりたいと思っていた、と岡部さんは続けます。

そのため、TAMの想いを「受け取ってくれるキーパーソンを各分野のディレクターに探していただく」というところから始める方式を取っていたと熊倉さんは説明します。そうして目星をつけた地元のキーパーソンに、全体の調整を担当していた熊倉さんが連絡を取るのですが、時には各ディレクターと一緒に「口説きに」訪ねないといけないこともあったと述懐します。

熊倉:現地の人に挨拶へ行くと「いや、うちのまちに文化なんてありませんから」といわれることもあった時代です。「そんなことはないでしょ」と思うのですが、「誰もアートマネジメントなんて知りません」といわれたら「それはそうでしょうね」っていうところからでした。

まさに、その「アートマネジメント」を浸透させたのがTAM講座の一つの成果。しかしながら、その言葉の受け取られ方について市村さんは「忸怩たる思いがあった」といいます。

市村:「マネジメント」というのが経営とか、そういう意味で捉えられることもあった。自分は、経営じゃなくてアートの専門家だと固執していたので、途中からはもう「マネジメント」という言葉をあまり使いたくなかったけれど、普及してしまったので使わざるをえなかった。

フェスティバル・ディレクターとして数々の公演で成功を収めてきた市村さんであるがゆえに、何かビジネス的な「経営術」のように誤解されることもあったのかもしれません。一方で、森さんは「美術の分野では経営という意識はあまりなくて、自由度を獲得するキーワードになった」と評価しています。

森:TAM講座では、発想は東京が持っていたにしても、現地にディレクターを立てて、コンテンツはその地域に必要なものを現場でつくるという手法を通していました。足りないピースは、色々なところから集めてくる。その意味で「マネジメント」という言葉が入ったことによって、活動領域が広がった面があると思う。キーパーソンとしてディレクターを担当した人は、その土地においてその後もずっと中心的な活動をしている人が多いです。

座談会を通じて、TAMが「『つなぎ手の養成』にフォーカスした革新的な事業だったということがあらためて言語化された」と森さんが話すように、「マネジメント」という言葉が媒介することで、異質なものをつなぐことが可能になり、幅広い領域での共同作業が促されたようです。

TAM講座では、キーパーソンをはじめとした現地の人々とともに、各分野のTAMディレクターやさまざまなゲスト講師、あるいは以前に別の地域の事業でキーパーソンを務めた人などを巻き込んで、事業を展開していたといいます。特に、西巻さんはこの「混ぜる」ということの重要性を説きます。

西巻:日本のアート界は本当に縦割り。音楽の人は音楽のことしか知らない、さらにはクラシックの人はクラシックにしか興味がない、という人が多いです。だから、ここ藝大でも僕は、音楽環境創造科の授業でありながら(科のキャンパスがある)北千住ではなく上野で開講することで、器楽選考や美術の学生にも聞いてほしいと思っています。ともかく混ぜたいんですね。それをTAM講座ですごくできたのが、1999年の沖縄だったと思う。台風のように、沸騰している海をかき混ぜるような、そういうことをするチャンスになったんじゃないかな。

1999年の沖縄セッションは、シュガーホールの芸術監督でもあった作曲家の中村透さんをキーパーソンに実施。音楽部門の講座ではありましたが、琉球舞踊をはじめ、演劇等ジャンルを問わず多くのアート関係者が参加したそうです。西巻さんは「結果的に今、沖縄はその後演劇ですごく花が咲いてますね。それに負けじと美術や音楽でも、沖縄中で頑張るというような結果を導いたという点で印象的なセッションです」と振り返ります。

花開いてるというよりも、根を張らせている

TAM講座の始まった1996年という時期に言及して、岡部さんは「前年に起きた阪神・淡路大震災は、『ボランティア元年』といってもいいくらいの意識改革を人々に迫った悲しいできごとだった」と話します。1989年にバブル経済が弾け、折からの不景気の中にあって、それでも「貧していたけれども志はすごく高かった」と岡部さんは力説します。

岡部:お金をかけないためにTAM講座は、いわゆる広告代理店や音楽事務所などを一切使いませんでした。全部をトヨタと企業メセナ協議会、ディレクターたちが直接交渉します。「志が高いな」「素質があるな」と見極めたら、そこにノウハウやリソースを投入していこう、と。そういうものを各地でつくっていくと、きっと必ずやムーブメントが起こるだろうと強く思ってやってきました。

経済のどん底にありながらも、社会貢献への意識を強く持っていたのが、日本の企業メセナだったと岡部さんはいいます。また、トヨタ自動車の経営規模からすると確かに予算は小さいものの、十分に「チャンスをもたらすお金」だったと、文化サイドで事業を続けてきた立場から森さんは話します。

森:有名な人を呼んで集客をして、というようなことは求められなかった。だから、志のある若い同志のような人に声をかけて、その彼らにとっては潤沢なお金で場を持つことができる。それでいつもだったら飲んでいるだけの仲間が、ちょっと真面目に話せて、さらに外からのゲストも来るから、少しよそ行きの話もしなきゃいけない。そういう場所がつくれたというのは、文化サイドの自分からするとすごくありがたい時間でした。その成果が今、日本の色々なところで花開いてるというよりも、根を張らせているという実感があります。

熊倉さんも、地元の人もパネリストとして加わるシンポジウムを依頼した際に「いつも飲んでいるメンバーなので今さら話すことなどない」といわれた例を挙げ、いざ実際に開催したら「そんなこと考えていたの?」と登壇者同士で驚いていたというエピソードを披露しました。キーパーソンになることを引き受けた人の中には、何年も経ってから熊倉さんに「TAM講座が自分の中で最も仕事らしい仕事だった」と話す人もいたそうです。

「お金がないなりに、ニーズを感じる同志が集まって、評判を呼んで。8年間で32地域、延べ1万人が集う大きなムーブメントになったことは一つの成果」と、不況にあっても費用対効果の高い事業を展開できたことに満足感を示す岡部さんですが、その反面で日本の行政がいわゆる「ハコモノ行政」として批判されていた時代であったことも指摘します。各地で公共ホールや博物館が次々と生まれ、「美術館を持たない県がなくなる直前の時期」だったと続ける熊倉さんは、西巻さんが当時「公共のホールや劇場は、テープカットした日が一つのプロジェクトの終わりになっている」と問題視していたことにも触れます。

西巻:本当はそこからがホールのスタートなのに、開館イベントが一つの頂点になってしまっているようなところがあります。ソフトに対する人材や予算への意識が薄いんですね。それは変えるべきだということは、ホールをつくる側としてかかわるときもずっと行政などと話してきて、若かったから結構バトルもしたり(笑)。逆に、どうすれば外部からそういう機運をつくれるかということをやりたかった。地方で、しかも座学でなく具体的に色々なことを考えて実践していく、という場が欲しいとはすごく思っていたので、TAM講座の話に飛びついたし、とても貴重な場になりました。

手探りで積み上げていた情報が、最初から揃って状態で学ぶことができる現在

一方で文化団体側にも、「企業メセナや国に求めるものが何もわからない」という問題があったことを、西巻さんは当時を振り返っていいます。「最初は『僕がやることは正しいんだからお金だけくれればいいよ』みたいな発想しかなかった。単にお金をもらうんじゃなくて、それをどういう風に活かすか?ということを考える機会になった」ことは、TAM講座の一つの意義だったと話します。これは、アートマネジメントを講座形式で学ぶことを発案した市村さんの考えとも共通しているように感じます。

市村:私は、アート制作者の地位向上ということを、唯一の課題にしてやってきました。地位を向上させるためには、制作者のレベルも上げなきゃいけないというのが発端。だから、アートマネージャーというのは運営の専門家ではなくて、アートの専門家であるべきだというのが主張です。車を売るのだったら、単に売ることばかりを考えるだけでなく、車の専門家でなきゃだめだというのと同じです。

TAM講座の開始から28年がたち、アートマネジメントという言葉は今やすっかり社会に浸透し、大学などでも専門とするコースが随分と増えました。自身も社会人大学院で文化政策などを教えている若林さんは「アートマネジメントを学ぶ機会は非常に増えた」と話します。

若林:かつては現場が手探りで積み上げていった情報が、今は最初から揃った状態で、大学や各種講座で学ぶことができるようになっていると思います。ただ、TAM当時から話題になっていたような、卒業後の雇用問題は今もあります。教育のシステムは整いましたが、それがアートマネジメントの現場とどう結ばれていくかは、引き続きの課題です。

岡部さんは、欧米での状況とも比較して、日本のアートマネジメント教育の現場にインターン制度の議論が不足しているのではないかと指摘します。「欧米の方がさまざまな業種において早く現場で学ばせる「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)などのスキームが確立している」として、日本でも現場でのインターンシップを大学で単位化することなどを提案しました。それに対して、熊倉さんは「単位化することはさほど難しくない」としながらも、色々な困難がある現状について説明します。

熊倉:過酷な現場で学生を、特にメンタルな部分をどうケアしていくかという問題もあります。単位化することでモチベーションの低い学生も出てくる中で、現場がそれを優しく、大学とも細かく連携しながら育てていくという意識を持てるかどうか。現場の職員の方々の身分が不安定であることが、若者たちを懐深く受け止めて、時間をかけて育てていくというような心の余裕につながっていないという事例も、残念ながら多く聞きます。

インターンの扱いについては、市村さんも「ボランティアと完璧に分けて」考えているそうです。「変な雑用はいらないから、とにかく一番重要な局面に立ち合わせないとインターンにならない」と、人件費を浮かせるための制度ではなく、人材育成のための制度であることをあらためて確認します。その一方で、学生に座学でアートマネジメントを教えることは「一度やろうとしたがあきらめた」とも話します。

市村:学生に金銭感覚がまったくないというところで無理なんですよね。たとえば「照明の人件費が1人3万円かかりますよ」というと、学生は「そんなにかかるんですか!」となる。時給1,000円のアルバイト感覚でいて、税金も払ったことない人に向かって、免税措置の話をしてもまったく通じないし、困ったもんだとあきらめました(笑)。それで、やっぱりアートそのものを教えようと、方向転換をしてしまいました。

金銭感覚などの体感の重要性は、森さんも共有しています。「教育の可能性をどこまで信じるか、というところになると思うんだけれど、マネジメントってどんなに知識があっても体感がないと機能しないという問題にはいつも悩む」そうです。

森:学べる環境は増えたけれど、人材難という意味では変わっていないよね。みんなの水準が上がった分、現場の要求度も上がっちゃって、昔だったら現場に入れた人が入れなくなっている。僕は野良から始めて、草創期のラッキーさがあったと思う。今はアートマネジメントを学んだ経験がないと現場に来れない、かといって学んでいればすぐ戦力になるかというとそれも違う、そういう難しさがあります。

自分で設計図に位置づける能力がないと、外の荒波の中で耐え切れない

会場の東京藝術大学 上野キャンパス レンガ1号館

熊倉さんも「学生でアートマネジメントを志してくれる若者が非常に多いのも事実」である一方、「高いスキルと柔軟な思考が求められる過酷な現場」で、その後もキャリアを続けてくれるかというと期待はしつつも不安も感じているようです。すごく才能を感じた若者に「3年、5年経って会うと『ああ、そういう風になっちゃったのね』っていう人が残念ながら多い」と西巻さんも落胆することがあるといいます。

西巻:一つひとつのアートプロジェクトやコンサート、芝居の公演などをつくることについては、優れたノウハウを持っている人たちが増えました。だけど、その先を見据えて、そのプロジェクトを自分の人生の設計図の中に位置づけていく能力がないと、外の荒波に揉まれた時に耐え切れない。そういうビジョンづくりみたいなことは、自分でするしかないし、ここにいるみんなも自分でしてきました。やっぱり若い人には、そこにチャレンジしてほしい。

西巻さんに続いて、森さんも若い世代に期待を寄せます。アートマネジメントが学べるものになったからこそ「何が足りないかを考えて、未着手のところはどこかを探すことができるという意味で、アートマネジメントの可能性はまだ豊かにある」。同時に、その対象となるレンジを広げることも必要だと話します。

森:今僕が東京都でやっていることは、どちらかというと色々な障がい特性のある人たちに対してどうアクセスするのかとか、どういう風に互いに学び合えるのかということです。当時のマネジメントはアートの方にあった課題をどうするかだったけど、もう少しアートの課題と社会の課題をつないだかたちでもマネジメントの視野を広げていかなきゃいけない。その意味ではやっぱり僕たちのころと同じように、まだ手法がなかったり、イメージがはっきり確立していなかったりして、獲得していかなきゃいけない。フェーズが変わった、新しい局面になっていると思います。

過去から未来を測れない、難しいけれど非常におもしろい時代

新しい局面という意味では、TAM講座では東京の発想を地方に持っていくものだったのが、「今は発想も地方からで、むしろ東京が学ぶ」ことも多くなったことを、28年前と異なる点として若林さんは挙げます。また、「アートと社会をつなぐ」と説明していた、アートマネジメント役割についても、自身のなかで考え方が変化したといいます。

若林:「アートを社会に届ける」といういい方がありますが、「社会」の解像度を上げれば、社会は人と人が結びついてできている。だから結局のところアートは人に届けるのだと、あるとき気がつきました。「アートと社会の橋渡し」「アートと社会をつなぐ」という言葉も、社会の外にアートがあるような印象ですが、アートは本来的には社会の内側にあるはずです。アートと社会を橋渡すというよりも、社会を構成する人々とアートを結びつけるのだと思いました。アートマネジメントは、意識的・無意識的にアートを欲している個々の人に届くようにアートを存在させる仕組みづくりという感じでしょうか。

その若林さんの考え方の変化を、社会のアートの受け止め方が変わった証拠として西巻さんは肯定的に分析します。TAMが始まったころにはまだ「アートが社会の外にあったから、アートと社会をつなぐ、つなぎ手としてのアートマネージャーというのが必要だったんです」と西巻さん。

西巻:アートが社会資本の一つとして認められるようになった、いわゆる社会にインボルブされたからこそ変わったということだと思うんですね。それは企業メセナ協議会だったり、企業のフィランソロピーはじめアート支援だったり、僕らがTAM講座で引っかき回してやったりしていたことの一つの成果だと思うんです。

TAM講座の始まった28年前と比べて、アートマネジメントを巡る環境は随分と変化しました。岡部さんは、現代を「ライブで人とインタラクティブなコミュニケーションを取る醍醐味というのかワクワク感というものが、とかく失われつつある」時代と評しています。それでは、今後アートマネジメントには何が求められるのでしょうか。

市村:こういう振り返りをやっているところで水を差すようですが、過去の経験や引き出しからものを考えている限りだめだと思っているんですよ。僕も、これだけ長い間やってきたので経験値は結構持っていますが、今の時代はそれが邪魔になる時代。むしろ、過去の引き出しをどうしたら捨てられるだろうかという思いが強いです。過去の経験からは未来を測れないという、難しいんだけどおもしろいといえば非常におもしろい時代になっていると思います。

TAM講座で地道に続けられたことが地域に根づいた結果として、今やアートマネジメントという言葉は広く認知され、一つのスキルセットとして学ぶこともできるものになりました。しかしながら、社会は目まぐるしく変化しており、これまでの方法が通用しなくなっていることも事実のようです。まさに今、アートマネジメントの現場で奮闘する世代は、どういったことを考えているのでしょうか。熊倉さんから今回のまとめとともに、次回のセッションの案内がなされ、90分以上にもおよんだ座談会は幕を下ろしました。

熊倉:今日は、これからのアートマネージメントに対する力強いお言葉をたくさんいただきました。この分野に少しでも関心がある人は知らない人はいないといわれるネットTAMですが、実際に運営現場のお話をうかがうと、対面で仲間たちと出会う場や、実践的な経験を持った人材が欲しいという声が最も強いというお話を受けて、時代が一回りしつつあるのかなというようなことを感じました。今回の大座談会企画の次なるセッションでは、中堅や若手の人たちがどのように現在の状況を切り開こうとしているのか、あるいは過去からどのように学ぼうとしているのかという話も聞けると思います。ぜひ、他の座談会の方のご視聴もよろしくお願いいたします。本日は皆さま、どうもありがとうございました。

プロフィール

NPO法人アートネットワークジャパン設立 フェスティバル/トーキョー設立、東京国際芸術祭ディレクター。アート制作者の地位向上につとめる。ドイツ、中東、アジア等の舞台芸術を日本に紹介。ドラマトゥルクを日本に導入等。

大阪大学法学部卒業、トヨタ自動車入社 法務・渉外広報・海外営業の各部門を担当 米国トヨタに5年半駐在。企業メセナ協議会、経団連、自動車工業会活動にも取り組む。2005年愛知万博でトップ補佐役を務め国内外の理解促進、気運盛り上げ、万博参加国との交流を活性化。日本唯一の現代舞台芸術(オペラ・バレエ・演劇・ダンス)の総合発信拠点・新国立劇場の常務理事を9年間務めトヨタや万博での経験・知見を活かし経営改革・観客増大・情報発信強化・国際連携促進を推進。NPO法人音まち計画理事長を務め住民参加型の地域文化活性策を展開

大学卒業後、(株)ワコールに入社、青山・スパイラルホールの立ち上げ、運営に従事する。以降、演劇、ファッション、音楽など様々なジャンルを横断しながら作品の企画・制作に携わる。社会工学研究所芸術文化研究室、水戸芸術館音楽部門主任学芸員などを経て、2001年からトッパンホールに勤務、個性的なコンサートで彩られた特徴的な主催公演をリードする。東京芸術大学音楽学部講師、早稲田大学理工学術院講師、洗足学園音楽大学客員教授等を務める。

1960年愛知県生まれ。2009年より「東京アートポイント計画」を担い、ディレクターとしてNPOなどとの協働によるまちなかでのアートプロジェクトの企画運営を行う。 2011~2020年まで「東京都による芸術文化を活用する被災地支援事業(Art Support Tohoku-Tokyo)」のディレクター、 2015~2021年まで東京2020公認文化オリンピアード事業「東京キャラバン」「TURN」のプロジェクトディレクターを務めた。 現在「クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」の推進役を担い、財団としてのアクセシビリティの向上にあたっている。

ⒸKo Na design

1999~2013年、企業メセナ協議会でプログラム・オフィサーとして企業が行う文化活動の推進と芸術支援の環境整備に従事。在職中、トヨタ・アートマネジメント事業(TAM)事務局でネットTAMの立上げと企画運営を担当。13年よりフリー。事業コーディネート、非営利法人の運営、自治体文化政策、企業の社会貢献、助成事業の開発等に取り組む。16年より社会人大学院教員。社会デザインの領域で文化、アートの可能性を探る。

熊倉純子東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 教授

パリ第十大学卒、慶應義塾大学大学院修了(美学・美術史)。(社)企業メセナ協議会を経て、東京藝術大学教授。アートマネジメントの専門人材を育成し、「取手アートプロジェクト」(茨城県)、「アートアクセスあだち―音まち千住の縁」(東京都)など、地域型アートプロジェクトに学生たちと携わりながら、アートと市民社会の関係を模索し、文化政策を提案する。東京都芸術文化評議会文化都市政策部会委員、文化庁文化審議会文化政策部会委員などを歴任。監修書に『アートプロジェクト─芸術と共創する社会』『アートプロジェクトのピアレビュー─対話と支え合いの評価手法』ほか。

- 実施日:2024年8月28日(水)

- 場所:東京藝術大学 上野キャンパス 赤レンガ1号館

- 協力:東京藝術大学 キュレーション教育研究センター

- 企画協力:熊倉純子[東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科 教授]

- 企画・コーディネート:韓河羅[東京藝大キュレーション教育研究センター 特任助教]

執筆:メセナライター:清水康介(しみず・こうすけ)

ウェブメディア『タイムアウト東京』にてエディター/ライターとして、アート記事を中心に担当。退社後はフリーランスとして、レビューサイト『RealTokyo』の編集業務や、NPO法人スローレーベルの賛助会員向けコンテンツの記事執筆などを手がけるほか、ウェブサイトの制作や舞台作品の演出助手など、頼まれるまま色々と手を出しています。